长春地铁2号线,疫情下的口罩守护者

2020年新冠疫情爆发以来,公共交通成为疫情防控的重点区域,长春地铁2号线作为城市交通的重要动脉,不仅承载着市民的日常出行,更成为疫情防控的前沿阵地,在这场没有硝烟的战争中,口罩成为每个人的“护身符”,而地铁2号线则见证了无数市民的坚守与责任,本文将探讨长春地铁2号线在疫情期间的防控措施、市民的口罩使用情况,以及这一特殊时期给城市交通带来的深远影响。

长春地铁2号线:城市交通的“生命线”

长春地铁2号线于2018年8月30日正式开通运营,横跨长春市南北,连接绿园区、朝阳区、南关区等核心区域,日均客流量超过20万人次,这条线路不仅是市民通勤的重要选择,也是城市经济发展的关键纽带,疫情的到来改变了地铁的运营模式,也让口罩成为每位乘客的必备物品。

疫情下的地铁防控:从“自由通行”到“严格筛查”

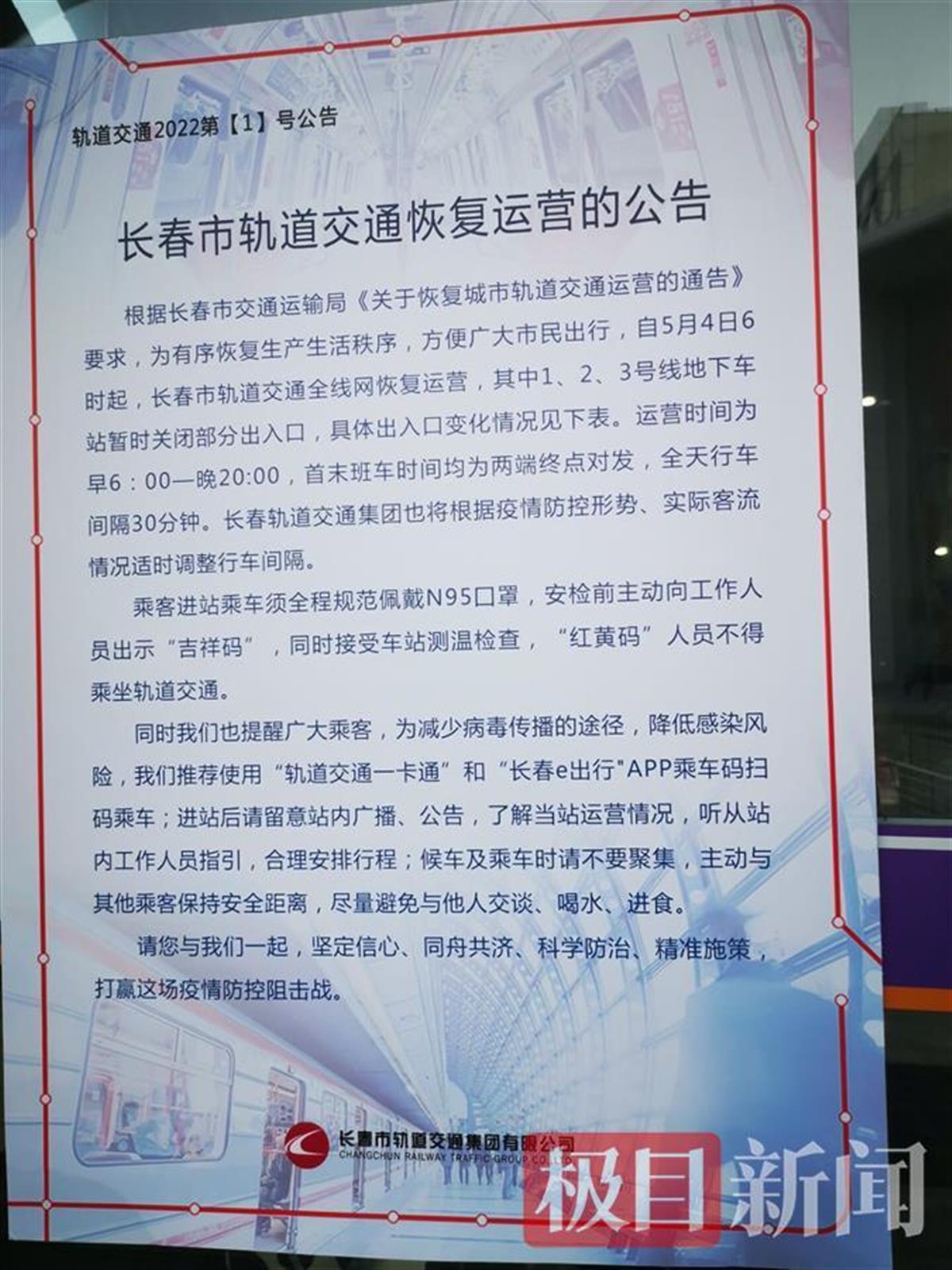

2020年初,长春市迅速响应国家防疫政策,地铁2号线随即启动严格的防控措施:

-

体温检测与健康码查验

所有乘客进站前必须接受体温检测,并出示健康码,地铁站内增设红外测温仪,确保快速筛查异常体温者。 -

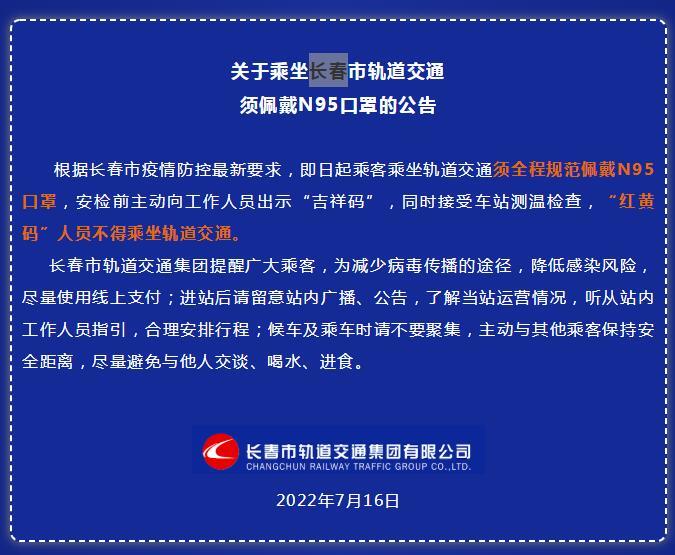

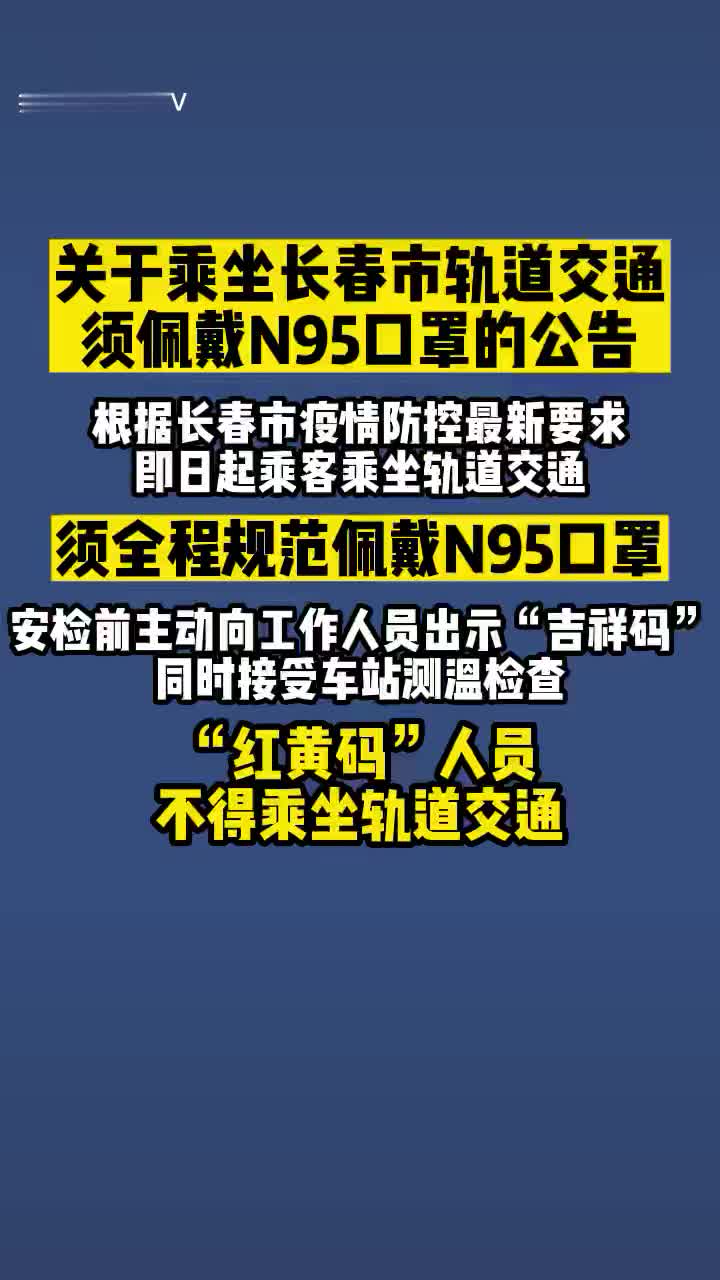

强制佩戴口罩

长春地铁集团发布公告,要求所有乘客必须全程佩戴口罩,否则禁止进站,车站广播循环播放防疫提示,工作人员加强巡查,确保执行到位。 -

限流与消毒

高峰时段采取限流措施,避免车厢过度拥挤,列车每日进行多次全面消毒,尤其是扶手、座椅等高频接触区域。

这些措施有效降低了地铁内的传播风险,也让市民逐渐适应了“口罩+健康码”的出行模式。

口罩:从“防护用品”到“生活必需品”

在疫情之前,口罩在长春市民的生活中并不常见,许多人甚至从未长期佩戴过,疫情改变了这一习惯:

-

初期抢购与短缺

2020年初,口罩一度供不应求,许多市民凌晨排队购买,甚至出现高价倒卖现象,长春市政府迅速协调本地企业增产,并设立平价口罩销售点,缓解了供需矛盾。 -

佩戴习惯的养成

随着时间推移,市民逐渐适应了口罩生活,地铁2号线的乘客中,几乎无人不戴口罩,甚至形成了“不戴口罩=危险”的共识。 -

口罩文化的演变

从最初的医用外科口罩,到后来的KN95、N95,再到印有各种图案的时尚口罩,口罩不仅是防护工具,也成为了一种个人表达方式。

地铁2号线的“口罩故事”

在地铁2号线上,口罩不仅是防疫工具,也承载了许多温暖的故事:

-

志愿者的坚守

许多退休老人自发在地铁站担任志愿者,提醒乘客戴好口罩,并免费发放备用口罩给忘记携带的乘客。 -

孩子的“口罩教育”

许多家长通过地铁出行,教导孩子正确佩戴口罩,培养防疫意识,一些小朋友甚至主动提醒大人:“爸爸,你的口罩没戴好!” -

特殊群体的关怀

针对听障人士,地铁站增设了手语提示;针对老年人,工作人员耐心指导健康码操作,确保防疫措施不落下任何一个人。

疫情对长春地铁2号线的深远影响

-

客流量的变化

疫情初期,地铁客流量骤降,许多人选择自驾或骑行,但随着防控措施的完善,市民逐渐恢复对地铁的信任,客流量稳步回升。 -

智能化升级

疫情加速了地铁的智能化进程,如“无接触购票”“人脸识别进站”等技术逐步推广,提高了通行效率。

-

市民意识的提升

疫情让更多人意识到公共卫生的重要性,未来即使疫情结束,戴口罩、保持社交距离等习惯可能会长期保留。

口罩下的城市温度

长春地铁2号线在疫情期间不仅是一条交通线路,更是一座城市的缩影,口罩遮挡了笑容,却遮不住人与人之间的关怀,在这场全球疫情中,长春市民用行动证明:科学防控、团结互助,是战胜疫情的关键,无论是否还需要佩戴口罩,这段经历都将成为城市记忆的一部分,提醒我们珍惜健康、守护彼此。

(全文共计约1600字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~