南石家庄村书记,一个被遗忘的小官如何改写乡土中国的命运

在中国广袤的乡村版图上,南石家庄村或许只是万千村落中不起眼的一个点,但正是在这样普通的村庄里,村书记这一最基层的"小官",却承载着中国乡村治理现代化的全部重量与希望,他们不是高高在上的决策者,而是行走在田间地头的实践者;他们手中没有惊天动地的权力,却掌握着改变农民命运的关键钥匙,南石家庄村的变迁,正是中国乡土社会在现代化浪潮中艰难转身的缩影,而村书记的角色演变,则折射出中国基层治理逻辑的深刻变革。

南石家庄村位于华北平原腹地,历史上曾是典型的农业村落,改革开放初期,村书记的角色更多是"政策传声筒"和"任务执行者",老书记王德福回忆道:"那时候的工作就是催粮催款、计划生育,村民见着我们都躲着走。"这种传统的行政命令式管理,在特定历史时期维持了乡村基本秩序,却也造成了干群关系的紧张与疏离,村民李大爷的话颇具代表性:"以前的干部,就知道要钱要粮,哪管我们死活。"

转机出现在二十一世纪初,随着农业税的取消和新农村建设的推进,南石家庄村迎来了新一代村书记张建军,这位曾在南方打工见过世面的年轻人,带回了全新的治理理念,他上任后的第一件事就是建立村民议事会,把村庄大小事务的决策权真正交还给村民。"村务不透明,群众就不信任;群众不参与,工作就难推进。"张建军朴素的话语道出了基层治理的真谛,通过建立村务公开栏、微信群等沟通渠道,南石家庄村逐步形成了"民事民议、民事民办、民事民管"的协商治理格局。

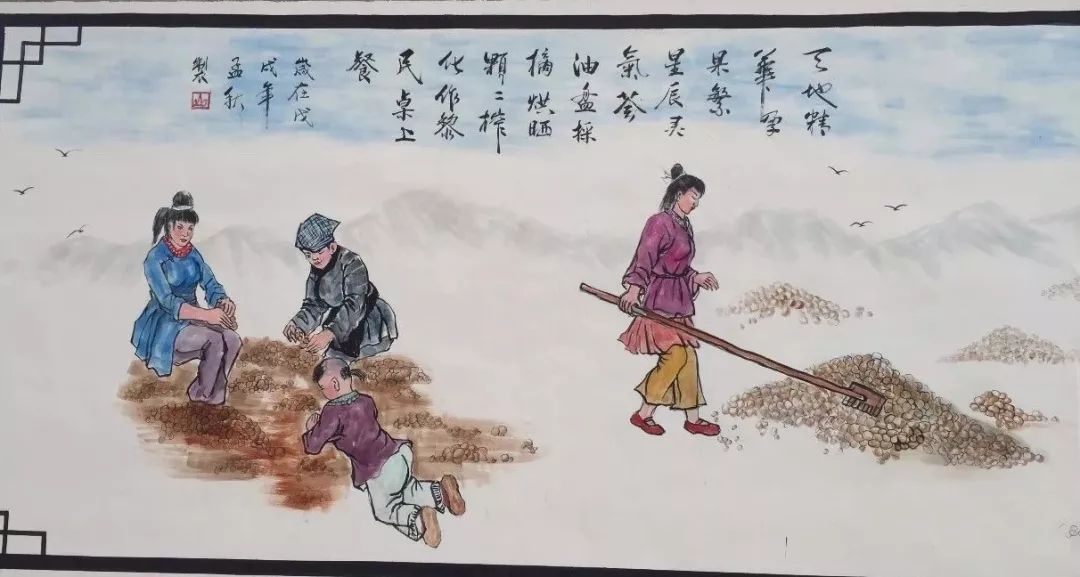

产业振兴是检验村书记能力的试金石,面对南石家庄村土地贫瘠、产业单一的困境,张建军没有盲目跟风上项目,而是带领村民探索出一条因地制宜的发展道路,他组织村民到先进地区考察学习,邀请农业专家实地指导,最终确定了发展特色果蔬种植和农产品深加工的产业路径,更难得的是,他推动建立了"党支部+合作社+农户"的利益联结机制,确保发展成果惠及全体村民,五年间,南石家庄村集体经济从几乎为零增长到年收入超百万元,村民人均收入翻了一番多。

乡村治理的现代化不仅体现在经济发展上,更渗透在日常生活细节中,南石家庄村过去垃圾遍地、污水横流,如今却成为远近闻名的美丽乡村,这一转变的背后,是村书记带领村民一点一滴改变生活习惯的漫长过程,从建立垃圾分类积分制,到推行"门前三包"责任制;从组建村民志愿服务队,到评选"最美庭院",这些看似琐碎的工作,恰恰是乡村治理最坚实的根基,村民王婶感慨:"现在村里干净了,大家心情好了,吵架的都少了。"

南石家庄村的实践揭示了一个深刻道理:乡村振兴的关键在人,核心在治理,村书记作为乡村治理的"神经末梢",其角色已从过去的"管理者"转变为"服务者"和"引领者",他们既要吃透上级政策,又要摸透村情民意;既要推动经济发展,又要培育文明乡风;既要应对当下挑战,又要谋划长远发展,这种复合型的能力要求,使得村书记岗位成为培养锻炼干部的重要平台,据统计,南石家庄村近十年已走出3名乡镇领导干部,而张建军本人也多次被评为省级优秀村党组织书记。

南石家庄村的故事还在继续,随着数字技术的普及,村书记们又面临着新的挑战与机遇,智慧党建平台、数字乡村管理系统、农产品电商直播......这些新事物正在重塑乡村治理的形态,但无论技术如何变革,村书记联系群众、服务群众的本质不会改变,正如张建军所说:"鼠标代替不了脚板,数据代替不了面对面,村民的笑容,才是检验我们工作的最高标准。"

在中国特色社会主义乡村振兴的道路上,无数像南石家庄村书记这样的基层干部,正用他们的智慧与汗水书写着新时代的"山乡巨变",他们或许不会被历史大书特书,但正是这些平凡人的非凡坚持,构筑了中国基层治理现代化的坚实根基,当我们将目光投向广袤乡村,看到的不仅是一个个村庄的蝶变,更是一个古老农业文明向现代化迈进的壮阔图景,而村书记,正是这一历史进程中最前线的见证者与推动者。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~