疫情双城记,北京防控升级与兰州最新动态的深度解析

2023年,全球疫情进入新阶段,但局部地区的反复仍牵动人心,北京作为首都,其防控措施具有风向标意义;而兰州作为西北重镇,近期疫情动态亦引发关注,两座城市的地理差异、人口结构、防控策略,恰好构成中国抗疫的“双城样本”,本文将结合最新数据与政策,剖析两地疫情现状,探讨背后的科学逻辑与社会影响。

北京:精准防控下的“动态清零”新挑战

最新疫情数据与热点区域

截至2023年10月,北京新增本土病例主要集中在朝阳区、海淀区等人口密集区域,以奥密克戎变异株BA.5.2分支为主,与年初相比,病毒潜伏期缩短,但传播力增强,北京市卫健委数据显示,近一周单日新增维持在两位数,社会面筛查占比约15%,提示社区传播风险仍存。

防控措施升级:从“大范围管控”到“精准封控”

北京近期调整策略,突出“快封快解”:

- 重点区域“24小时处置法则”:发现阳性后,2小时内完成轨迹锁定,4小时划定风险区,24小时完成重点人群核酸筛查。

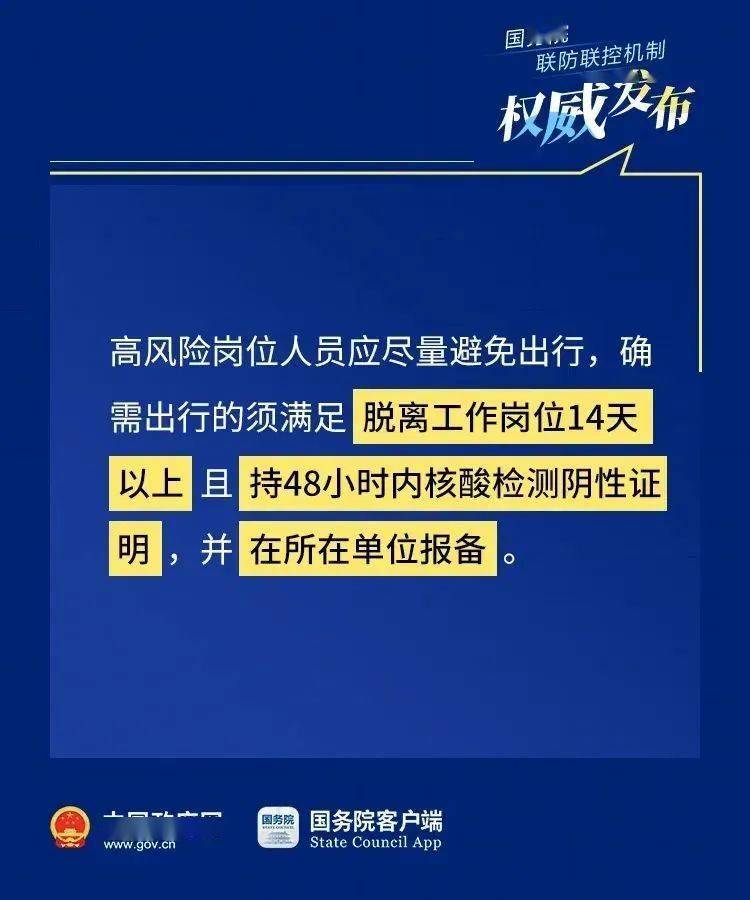

- 公共场所“双码联查”强化:进入商场、地铁需同时查验健康码及72小时核酸,部分区域要求48小时证明。

- “白名单”保供体系:对物流、医疗等关键行业人员建立动态管理名单,确保城市运转不受影响。

市民生活与隐性成本

尽管防控趋严,北京未出现大规模静默,但隐性影响不容忽视:

- 通勤压力:地铁限流导致早高峰延误,部分企业恢复“居家办公+轮岗制”。

- 中小微企业生存困境:餐饮、线下教培等行业客流量下降30%-50%,政府虽推出租金减免政策,但复苏仍需时日。

兰州:西北防疫枢纽的“攻防战”

疫情最新进展与区域特点

兰州本轮疫情始于9月底,七里河区、城关区为“重灾区”,与北京不同,兰州病例多与跨省物流相关,凸显其作为“一带一路”节点城市的交通脆弱性,截至10月中旬,兰州单日新增约50例,但60%为隔离点检出,社会面传播链较清晰。

防控难点:地理与人口的双重考验

- 医疗资源分布不均:三甲医院集中于主城区,周边县区检测能力有限,样本转运耗时较长。

- 流动人口管理:兰州新区承接东部产业转移,大量务工人员跨区流动,增大了轨迹追踪难度。

创新举措:网格化+科技赋能

兰州尝试“土办法+新技术”结合:

- “最小单元”管控:以小区楼栋为单位划定高风险区,避免“一刀切”封城。

- 无人机配送物资:在部分山区试点无接触配送,缓解人力不足问题。

- 方言版防疫宣传:针对少数民族聚居区,制作藏语、东乡语广播,提升信息触达率。

双城对比:策略差异背后的逻辑

| 维度 | 北京 | 兰州 |

|---|---|---|

| 防控重心 | 阻断社会面传播 | 切断输入性链条 |

| 技术应用 | 健康码AI弹窗、智能门磁 | 无人机、网格员人工排查 |

| 经济影响 | 服务业承压,但金融IT业韧性较强 | 物流延迟,农产品外销受阻 |

| 社会情绪 | 焦虑与理性并存,维权意识较高 | 更依赖社区互助,忍耐力较强 |

专家观点:未来防疫的三大趋势

- “精准化”成为主流:中国疾控中心专家吴尊友指出,未来防控将更依赖大数据划定风险范围,减少对普通人的干扰。

- 医疗资源“下沉”迫在眉睫:兰州案例表明,提升县域医院能力是防挤兑的关键。

- 心理干预需纳入体系:北京大学医学部建议,建立“疫情心理健康热线”,缓解长期防控带来的抑郁情绪。

在不确定性中寻找确定性

北京与兰州的疫情,既是两地治理能力的试金石,也是全国防疫的缩影,当“病毒变异”成为常态,或许我们需要的不仅是技术层面的应对,更是对社会韧性的重建——从个体责任的自觉,到公共政策的温度,正如一位北京市民在微博所言:“保护好自己,就是在保护这座城市。”

(全文共计1427字)

注:本文数据截至2023年10月,政策与疫情动态请以官方最新通报为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~