哈尔滨与北京,两座城市的隔离政策对比与人文思考

2020年新冠疫情爆发以来,中国的各大城市纷纷实施了不同程度的防疫政策,其中哈尔滨和北京作为东北和华北的重要城市,其隔离政策既体现了国家防疫的统一性,又因城市特点而有所不同,本文将对比分析哈尔滨与北京的隔离政策,探讨其背后的社会、经济及人文影响,并思考在疫情防控常态化背景下,如何平衡防疫与民生。

哈尔滨的隔离政策:严冬下的防疫坚守

政策背景

哈尔滨作为黑龙江省的省会,冬季寒冷漫长,人口流动性相对较低,但由于地处东北亚交通枢纽,国际航班及边境输入风险较高,哈尔滨的防疫政策往往较为严格,特别是在冬季疫情高发期。

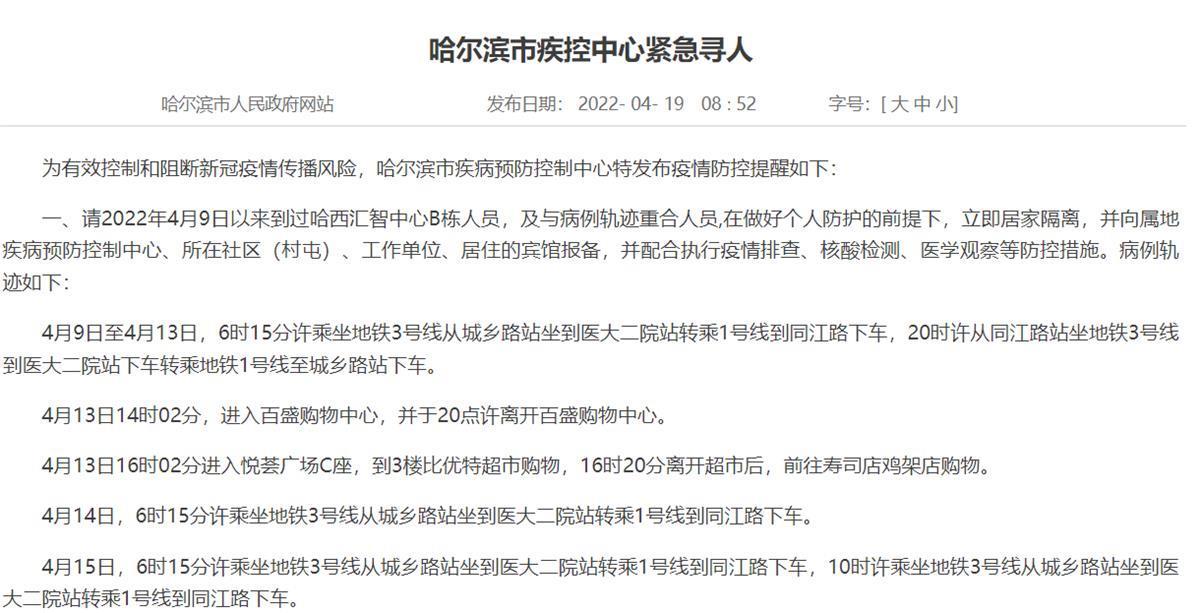

隔离措施

- 国内中高风险地区来哈人员:需提供48小时内核酸检测阴性证明,并实施“14天集中隔离+7天居家健康监测”。

- 国际入境人员:实行“14天集中隔离+14天居家隔离”,部分地区甚至要求“21+7”模式。

- 特殊时期加码:如2021年冬季疫情反弹时,哈尔滨曾短暂实施“非必要不离哈”政策,并暂停部分跨省客运。

社会影响

哈尔滨的严格政策在控制疫情扩散方面效果显著,但也对经济、旅游等行业造成冲击,冰雪大世界等冬季旅游项目曾因防疫限制而客流量锐减,部分中小商户面临经营困难。

北京的隔离政策:首都的精准防控

政策背景

北京作为国家政治、经济、文化中心,人口密集且流动性极高,防疫压力巨大,北京的隔离政策更倾向于“精准防控”,避免“一刀切”对城市运行造成过大影响。

隔离措施

- 国内中高风险地区来京人员:需持48小时核酸阴性证明,并实施“14天居家或集中观察”,部分地区要求“7+7”模式。

- 国际入境人员:严格执行“14+7+7”(14天集中隔离+7天居家隔离+7天健康监测)。

- 动态调整:北京会根据疫情形势灵活调整政策,如2022年冬奥会期间曾短暂收紧入境管控。

社会影响

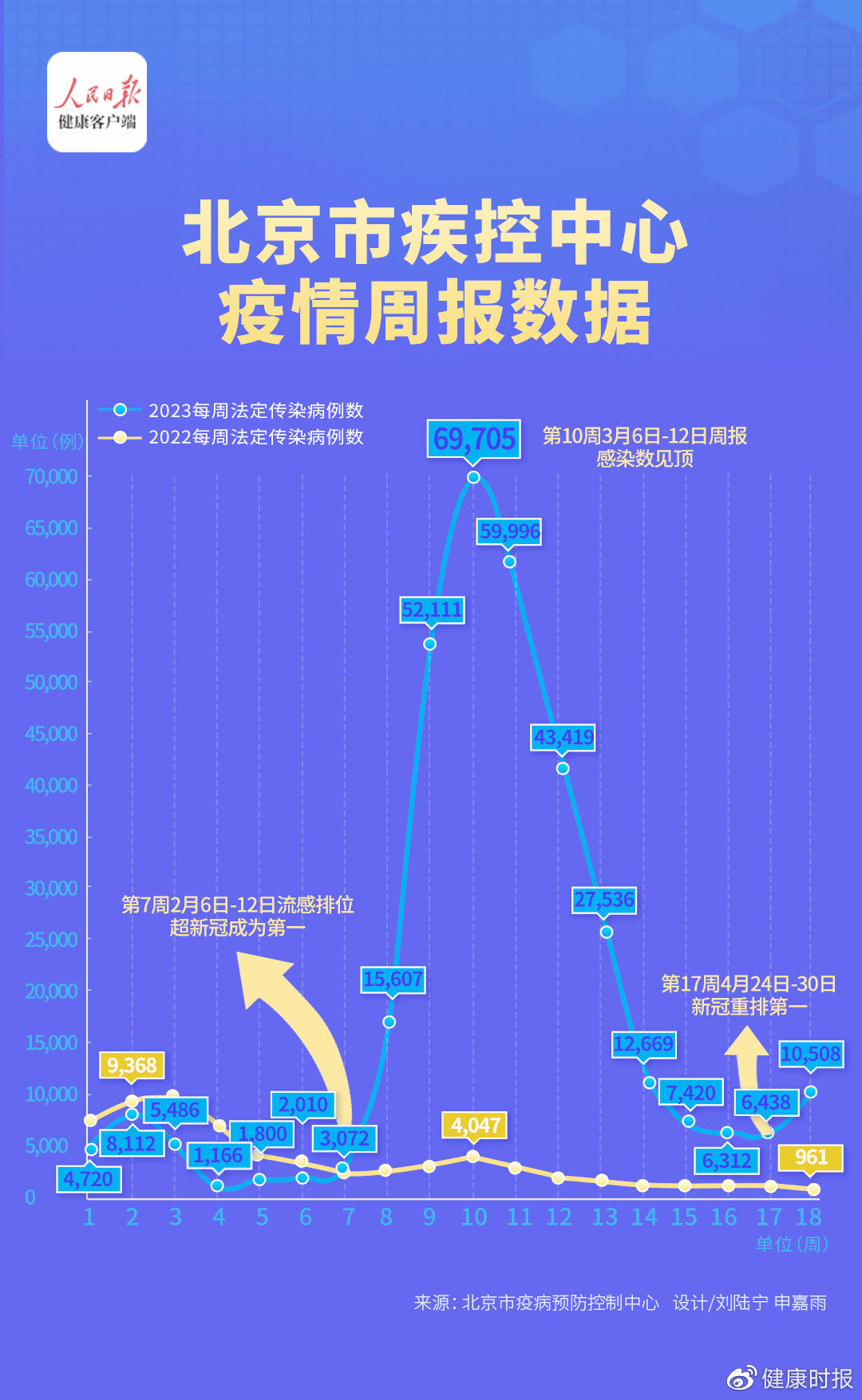

北京的精准防控模式在保障城市运转的同时,也面临挑战,2022年初的“天堂超市酒吧”聚集性疫情曾导致多区加强管控,部分商圈短暂停业,但总体而言,北京的防疫政策更注重平衡经济与防疫,减少对市民生活的影响。

哈尔滨与北京隔离政策的对比分析

| 对比维度 | 哈尔滨 | 北京 |

|---|---|---|

| 政策严格程度 | 较严格,冬季易加码 | 相对精准,动态调整 |

| 国际入境隔离 | 14+14或21+7 | 14+7+7 |

| 经济影响 | 旅游、餐饮受冲击较大 | 金融、科技等行业韧性较强 |

| 市民接受度 | 部分民众认为过于严格 | 多数人支持精准防控 |

政策差异的原因

- 城市定位不同:北京作为国际大都市,需兼顾国际交流与防疫;哈尔滨则更注重防止疫情输入和扩散。

- 人口流动性差异:北京每日进出人口远超哈尔滨,因此政策需更灵活。

- 医疗资源分布:北京医疗资源丰富,应对疫情能力更强,而哈尔滨医疗压力较大,需更严格防控。

共同挑战

- 隔离期间的民生保障:如何确保隔离人员的基本生活需求?

- 政策的公平性:是否所有群体都能适应隔离政策?如低收入者、老年人等。

- 长期防疫疲劳:市民对频繁的核酸检测、隔离措施可能产生倦怠心理。

人文思考:防疫政策下的城市温度

无论是哈尔滨的“严防死守”,还是北京的“精准防控”,防疫政策的最终目的都是保护人民健康,但在执行过程中,如何让政策更具人文关怀,是值得思考的问题。

哈尔滨:冰雪之城的温情

在严格防疫的同时,哈尔滨社区工作者和志愿者为隔离居民提供送菜、送药服务,部分酒店还推出“隔离套餐”,让隔离者感受到城市的温暖。

北京:科技赋能下的便民措施

北京利用大数据、健康码等技术提高防疫效率,减少对市民的干扰。“健康宝”弹窗问题优化后,市民申诉渠道更加畅通。

未来方向:如何优化隔离政策?

- 加强科学研判:避免过度加码,减少对经济的冲击。

- 提升社区服务:为隔离人员提供更好的心理和生活支持。

- 推动疫苗接种:降低重症率,为政策调整提供科学依据。

哈尔滨和北京的隔离政策各有特点,反映了不同城市在疫情防控中的策略选择,随着病毒变异和防疫经验的积累,两座城市或将在“精准”与“严格”之间找到更优平衡点,无论如何,防疫政策的核心始终是“人民至上”,只有在科学防控的同时兼顾人文关怀,才能真正赢得市民的理解与支持。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~