村支书张建国,一个小官如何撬动北京城乡巨变的杠杆?

在北京这座拥有两千多万人口的超级都市里,村支书这个头衔显得格外特别,他们既不是传统意义上的"官",也不是纯粹的"民",而是连接城市与乡村、政策与民生的特殊纽带,在北京城乡二元结构加速融合的今天,这些基层"小官"正以出人意料的方式,撬动着首都发展的巨大杠杆。

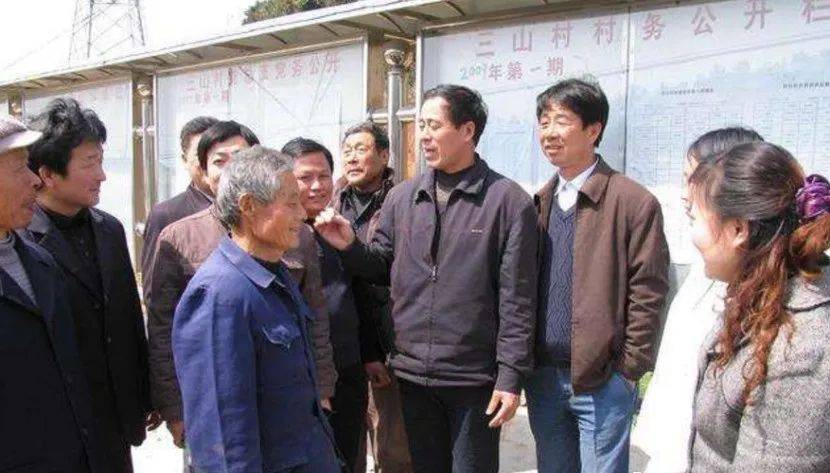

在北京五环外的朝阳区高碑店村,村支书张建国已经在这个岗位上坚守了十七年,2006年他刚上任时,这里还是个典型的"城中村"——道路狭窄、违建遍地、环境脏乱,如今走进高碑店,古典家具一条街井然有序,文化创意产业园生机勃勃,村民年人均收入从不足万元增长到近八万元,这种蜕变背后,是一个村支书如何将政策红利转化为村民福祉的生动实践。

"村支书这个位置,说大不大,说小不小。"张建国坐在村委会简朴的办公室里,墙上挂满了各种荣誉证书和村民送的锦旗,"我们不是公务员,但手里握着的是老百姓最直接的信任。"在北京,像张建国这样的村支书有近4000名,他们构成了首都基层治理最基础的"毛细血管"。

在北京城乡结合部,村支书的角色尤为特殊,他们既要执行上级政策,又要维护村民利益;既要推动城市化进程,又要守住乡村文化根脉,海淀区四季青镇的一位老支书告诉我:"我们就像'变压器',把220伏的政策电压,转换成村民能接受的36伏安全电压。"这种比喻形象地揭示了基层治理的艺术——不是简单地上传下达,而是创造性地实现政策落地。

在北京城市副中心建设过程中,通州区多个村庄面临整体搬迁,张家湾镇的一位村支书回忆道:"最难的不是谈补偿标准,而是说服老人离开住了几十年的老宅。"他带领村干部挨家挨户走访,记录每家每户的特殊需求,最终创造了"先安置后拆迁""原村民集中居住"等创新做法,既保证了工程进度,又守住了村民的情感纽带,这种"柔性治理"正是北京村支书工作的精髓。

随着北京疏解非首都功能的推进,村支书们面临着前所未有的挑战与机遇,丰台区花乡的一位村支书带领村民将原来的建材市场转型为科技创新园区,不仅保住了集体经济的命脉,还为区域产业升级提供了空间。"我们不是被动等待拆迁,而是主动寻找发展机遇。"这位"80后"村支书的思路,代表了新一代农村带头人的视野。

在北京的远郊区,村支书的角色又有不同,延庆区珍珠泉乡的一位女支书带领村民发展特色民宿,将冬奥会带来的旅游红利转化为持续增收的渠道。"我们山区村没有区位优势,但有好山好水好空气。"她通过抖音直播带货,将山里的土特产卖到了全国各地,这种"互联网+乡村"的模式,正在改变北京远郊农村的发展轨迹。

村支书的工作远非表面看起来那么光鲜,朝阳区一位不愿透露姓名的村支书坦言:"我们处在各种矛盾的交汇点,上面千条线,下面一根针。"拆迁补偿、环境整治、疫情防控...每一项工作都可能引发矛盾,但正是这些"小官"的耐心调解,避免了许多可能升级的社会问题。

在北京农村集体产权制度改革中,村支书们扮演着关键角色,海淀区东升镇的一位村支书带领班子创造了"资产变股权、村民变股东"的改革模式,使集体资产增值数十倍。"改革不是分光吃净,而是要让子孙后代都有饭吃。"这种长远眼光,体现了基层治理者的智慧。

随着北京城市化进程加快,传统村庄正在消失或转型,石景山区最后一位村支书在村庄改造完成后感慨:"我的工作证从'村支书'变成了'社区书记',但服务群众的本质没有变。"这种身份转变的背后,是整个首都城乡结构的历史性变迁。

在北京建设国际一流和谐宜居之都的征程中,村支书这群"小官"的价值正被重新发现,他们或许没有惊天动地的壮举,但正是这些基层"螺丝钉"的坚守与创新,确保了首都巨轮平稳前行,从管理到治理,从执行到创新,北京村支书的工作实践,正在书写中国基层治理现代化的生动篇章。

站在新的历史节点回望,北京村支书这个群体已经超越了传统意义上的"村干部"概念,他们是政策落地的"最后一公里"守护者,是城乡融合的"界面层"构建者,更是首都治理体系和治理能力现代化的基础支撑,正如一位老支书所说:"我们官不大,但责任比天大;权不重,但担子比山重。"这种朴素而深刻的认知,或许正是中国基层治理最宝贵的财富。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~