疫情北京有没有,一座城市的抗疫记忆与未来思考

2020年初,新冠疫情席卷全球,北京作为中国的首都和国际大都市,自然成为防控的重点区域,三年多来,"疫情北京有没有"这个问题,曾无数次出现在社交媒体、新闻报道和人们的日常对话中,它不仅是一个关于病例数字的简单询问,更折射出人们对这座城市的关切、对政策的评价,以及对未来的思考。

北京在疫情中的表现,既是中国抗疫的缩影,也是一座超大城市应对突发公共卫生事件的典型案例,本文将从疫情初期的应对、常态化防控、社会影响、经济调整以及未来展望等多个角度,探讨北京在疫情中的经历与启示。

疫情初期的北京:从紧张到有序

2020年1月,武汉疫情暴发后,北京迅速进入高度戒备状态,作为全国政治、文化和国际交往中心,北京面临着巨大的防控压力,1月24日,北京启动重大突发公共卫生事件一级响应,关闭景区、暂停大型活动,并迅速建立发热门诊筛查体系。

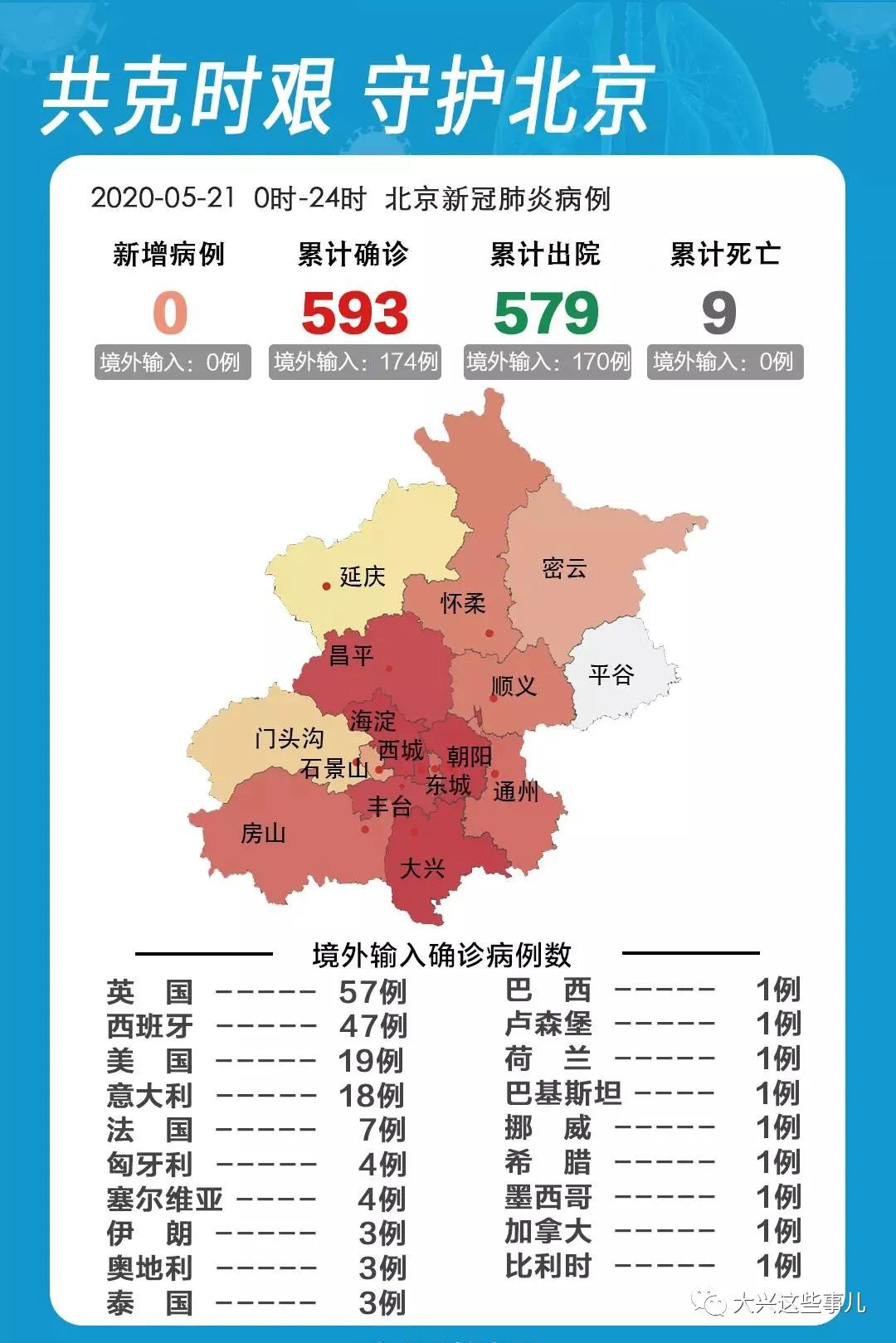

当时,"疫情北京有没有"成为市民最关心的话题,初期,北京的确诊病例主要集中在输入性病例和聚集性感染,如新发地市场疫情(2020年6月)曾引发短暂恐慌,但得益于严格的流调、隔离和核酸检测措施,北京在较短时间内控制住了疫情扩散。

这一阶段的北京抗疫,展现了"快、准、严"的特点:

- 快速响应:从发现病例到封锁相关区域,时间窗口极短。

- 精准流调:利用大数据追踪密接者,减少社会面传播。

- 严格管控:对高风险地区实行封闭管理,确保疫情不向外扩散。

常态化防控:核酸、健康码与"动态清零"

进入2021年后,全球疫情反复,北京作为国际枢纽,始终面临境外输入风险,为了平衡经济发展与疫情防控,北京推行了常态化核酸检测、健康宝扫码等措施。

"健康宝"成为北京市民的"通行证",而"72小时核酸"则成为日常生活的一部分,商场、地铁、办公楼的入口处,工作人员不断提醒:"请扫码,出示核酸。"这种模式在初期有效降低了传播风险,但也引发了关于隐私、便利性和长期可持续性的讨论。

2022年春季,奥密克戎变异株传入北京,导致多区出现聚集性疫情,朝阳区、海淀区等地一度加强管控,部分区域居家办公、学校线上教学。"疫情北京有没有"不再只是一个数字问题,而是涉及民生、经济和社会心理的复杂议题。

社会影响:从焦虑到适应

疫情改变了北京人的生活方式。

- 工作模式:远程办公从临时措施变成常态,中关村、国贸等商务区的通勤人流减少。

- 消费习惯:线上购物、社区团购兴起,传统商场面临转型压力。

- 教育方式:学生经历了长时间的网课,家长对"居家带娃"深有体会。

疫情还加剧了部分群体的焦虑,外地务工人员因封控面临收入减少,小微企业承受经营压力,而老年人则因数字鸿沟在扫码、网购时遇到困难。

但另一方面,社区互助、志愿者行动也让城市更温暖,许多北京市民自发参与物资配送、核酸检测服务,展现了城市的韧性。

经济调整:挑战与转型

疫情对北京经济的影响是深远的。

- 旅游业受挫:故宫、长城等景点游客量大幅下降,酒店、餐饮行业遭遇寒冬。

- 线下商业遇冷:王府井、西单等商圈客流减少,部分实体店转向直播带货。

- 新兴产业崛起:在线教育、远程医疗、生鲜电商等数字化服务迎来爆发式增长。

政府也推出了一系列扶持政策,如减免租金、发放消费券、支持中小企业贷款等,帮助经济复苏。

未来展望:后疫情时代的北京

2023年,随着疫情防控政策调整,北京逐步恢复正常生活,但疫情带来的影响并未完全消失,未来北京可能面临以下几个趋势:

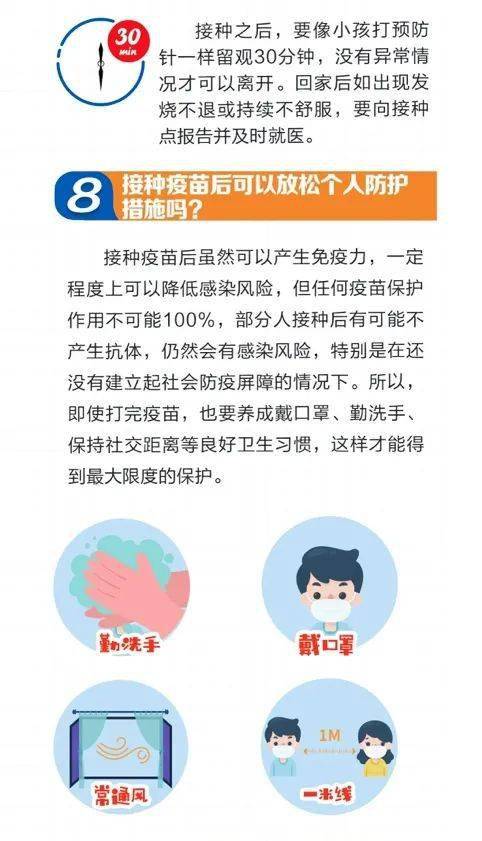

- 公共卫生体系升级:加强疾控中心建设,提高应对突发疫情的能力。

- 数字化生活延续:健康码、线上办公等技术可能长期保留,但需优化便利性。

- 经济结构转型:服务业向智能化、个性化方向发展,传统行业加速数字化。

- 市民心态变化:更多人关注健康、保险和应急储备,生活方式更趋理性。

"疫情北京有没有"这个问题,背后是一座城市的集体记忆,从最初的紧张到后来的适应,从经济的阵痛到新模式的探索,北京在疫情中展现了强大的组织能力和社会韧性。

北京仍将是中国乃至全球的重要城市,而这段抗疫经历,将成为城市发展史上不可忽视的一页,无论是政策制定者、企业家,还是普通市民,都可以从中汲取经验,思考如何让城市更健康、更包容、更有活力。

疫情终将过去,但北京的故事仍在继续。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~