千里寻医还是意外滞留?宁夏新冠患者在上海的14天轨迹全记录

2022年10月,一则关于“宁夏新冠患者在上海活动轨迹”的新闻引发广泛关注,一位来自宁夏回族自治区的无症状感染者,因特殊原因前往上海,并在当地逗留近两周,在此期间,他的活动轨迹涉及多个公共场所,包括医院、商场、地铁站等,引发了一系列疫情防控措施的调整。

这起事件不仅反映了跨省流动人员的防疫管理挑战,也引发了公众对疫情下个人健康监测、社会防控责任的思考,本文将详细梳理该患者的上海行程轨迹,分析其背后的社会影响,并探讨如何优化跨区域疫情防控机制。

第一部分:患者背景与上海行程

1 患者基本情况

该患者为宁夏银川市某企业员工,男性,35岁,因工作需要于2022年10月初前往上海出差,根据后续流调信息,他在宁夏当地核酸检测为阴性,但在抵沪后第三天检测出阳性,随后被确诊为无症状感染者。

2 上海行程全记录

根据上海市疾控中心公布的流调信息,该患者在沪期间的主要活动轨迹如下:

- 10月5日:乘坐航班MUXXXX从银川飞抵上海浦东国际机场,落地后核酸检测阴性,入住浦东新区某酒店。

- 10月6日:前往陆家嘴某金融公司洽谈业务,中午在正大广场用餐,下午乘坐地铁2号线返回酒店。

- 10月7日:因喉咙不适,前往浦东新区某三甲医院就诊,初检未发现异常,医生建议居家观察。

- 10月8日-10月10日:在酒店休息,期间仅外出一次至附近便利店购买药品。

- 10月11日:再次前往医院复诊,核酸检测结果异常,随即被隔离。

- 10月12日:确诊为无症状感染者,转入上海市公共卫生临床中心治疗。

3 密接者排查与场所管控

由于该患者曾出入多个公共场所,上海市疾控部门迅速启动应急响应:

- 对涉及的两家医院、正大广场、地铁2号线相关车厢进行环境采样和消杀。

- 排查密切接触者127人,次密接者300余人,均落实隔离观察措施。

- 相关商圈及地铁站未采取封闭措施,但加强健康码查验和体温监测。

第二部分:事件背后的防疫管理问题

1 跨省流动的健康监测漏洞

该患者在宁夏出发前的核酸检测为阴性,但抵沪后迅速转阳,可能存在以下几种情况:

- 潜伏期检测遗漏:病毒处于潜伏期,核酸检测未能及时检出。

- 途中感染:在飞机、机场等高风险场所接触感染者。

- 检测误差:不同地区检测标准或试剂灵敏度存在差异。

这一案例凸显了跨省流动人员在健康监测上的挑战,尤其是无症状感染者的早期识别难度较大。

2 公共场所防控的薄弱环节

该患者曾多次出入商场、医院、地铁等人员密集场所,尽管上海已实行严格的健康码管理,但仍存在以下问题:

- 部分场所扫码流于形式:便利店、商场入口处虽设有健康码查验,但部分工作人员未严格核验。

- 医院预检分诊的敏感性不足:患者首次就诊时仅被当作普通感冒处理,未立即进行核酸复检。

3 信息共享与跨区域协作的滞后

宁夏与上海之间的疫情信息互通存在一定延迟:

- 该患者的宁夏健康码状态未实时同步至上海“随申码”系统。

- 两地疾控部门的流调数据共享不够迅速,导致密接者排查存在时间差。

第三部分:社会影响与公众反应

1 上海本地居民的担忧

消息公布后,部分上海市民对疫情防控产生焦虑:

- 社交媒体上出现“宁夏输入病例会否引发本地传播”的讨论。

- 正大广场等涉疫场所客流短暂下降,商家呼吁加强信息公开以减少恐慌。

2 宁夏相关地区的防控升级

宁夏方面迅速采取行动:

- 对该患者所在企业进行全员核酸筛查。

- 加强离宁人员的健康监测,要求提供48小时内2次核酸阴性证明。

3 专家解读与政策建议

公共卫生专家对此事件提出建议:

- 优化跨省健康码互通机制,确保风险人员信息实时同步。

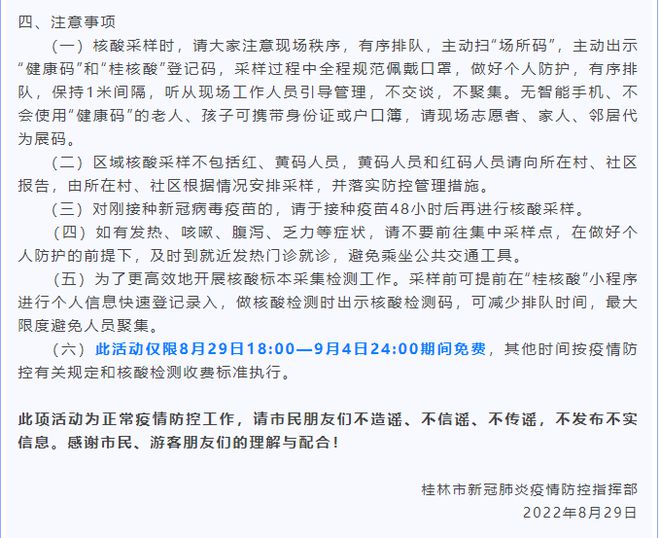

- 加强公共场所的主动监测,如推广“场所码”精准追溯。

- 提高医疗机构对跨省病例的警惕性,对来自风险地区的就诊者增加核酸频次。

第四部分:未来如何优化疫情防控?

1 强化“落地检”与健康跟踪

- 跨省流动人员应实行“三天两检”,降低潜伏期传播风险。

- 利用大数据追踪行程,对高风险人群进行动态管理。

2 提升公共场所防控精准度

- 推广智能闸机、人脸识别等技术,减少人工核验漏洞。

- 对医院、交通枢纽等关键场所加强环境采样频次。

3 建立跨区域联防联控机制

- 推动各省市疫情数据实时共享,避免信息滞后。

- 设立区域协同流调小组,提高密接者排查效率。

宁夏新冠患者在上海的轨迹,不仅是一次普通的疫情个案,更是对全国疫情防控体系的一次考验,它暴露了跨省流动管理、公共场所防控和信息共享等方面的不足,但也为未来的防疫优化提供了重要参考。

在常态化疫情防控背景下,如何平衡经济发展与公共卫生安全,如何利用科技手段提高防控效率,仍是全社会需要共同探索的课题,只有不断完善机制,才能最大程度减少类似事件的影响,守护好每一位公民的健康安全。

(全文约1750字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~