疫情后的北京,疫苗后遗症的隐忧与真相

2020年新冠疫情席卷全球,中国作为最早受到冲击的国家之一,迅速采取了一系列防控措施,包括大规模核酸检测、封控管理以及疫苗研发与接种,北京作为中国的首都,在疫情防控中扮演了重要角色,疫苗接种率极高,随着时间推移,疫苗后遗症”的讨论逐渐增多,部分接种者报告了各种身体不适症状,这些症状是否与疫苗直接相关?是否存在被忽视的健康风险?本文将深入探讨北京地区疫苗接种后的健康反馈,分析可能的“后遗症”现象,并试图还原科学真相。

北京疫苗接种概况

疫苗接种政策与覆盖率

北京是中国最早启动疫苗接种的城市之一,2020年底,国药集团和科兴生物的灭活疫苗相继获批紧急使用,北京率先在重点人群(如医护人员、海关人员、公共交通从业者)中推广接种,2021年初,疫苗接种范围扩大至普通市民,并逐步实现“应接尽接”。

截至2022年底,北京市疫苗接种率超过90%,其中60岁以上老年人接种率也达到较高水平,政府通过社区动员、流动接种车、企业单位组织等方式,确保疫苗覆盖广泛。

主要接种疫苗类型

北京市民接种的疫苗主要包括:

- 国药(北京生物、武汉生物)灭活疫苗

- 科兴(Sinovac)灭活疫苗

- 康希诺(CanSino)腺病毒载体疫苗(少量使用)

- 智飞生物重组蛋白疫苗(后期补充接种)

灭活疫苗占绝大多数,腺病毒载体和重组蛋白疫苗主要用于特定人群或加强针接种。

疫苗后遗症的争议与报告

什么是“疫苗后遗症”?

“疫苗后遗症”并非严格的医学术语,而是民间对接种疫苗后出现的长期或持续性不适症状的统称,世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门通常使用“疫苗不良反应”或“接种后不良事件”来描述相关情况。

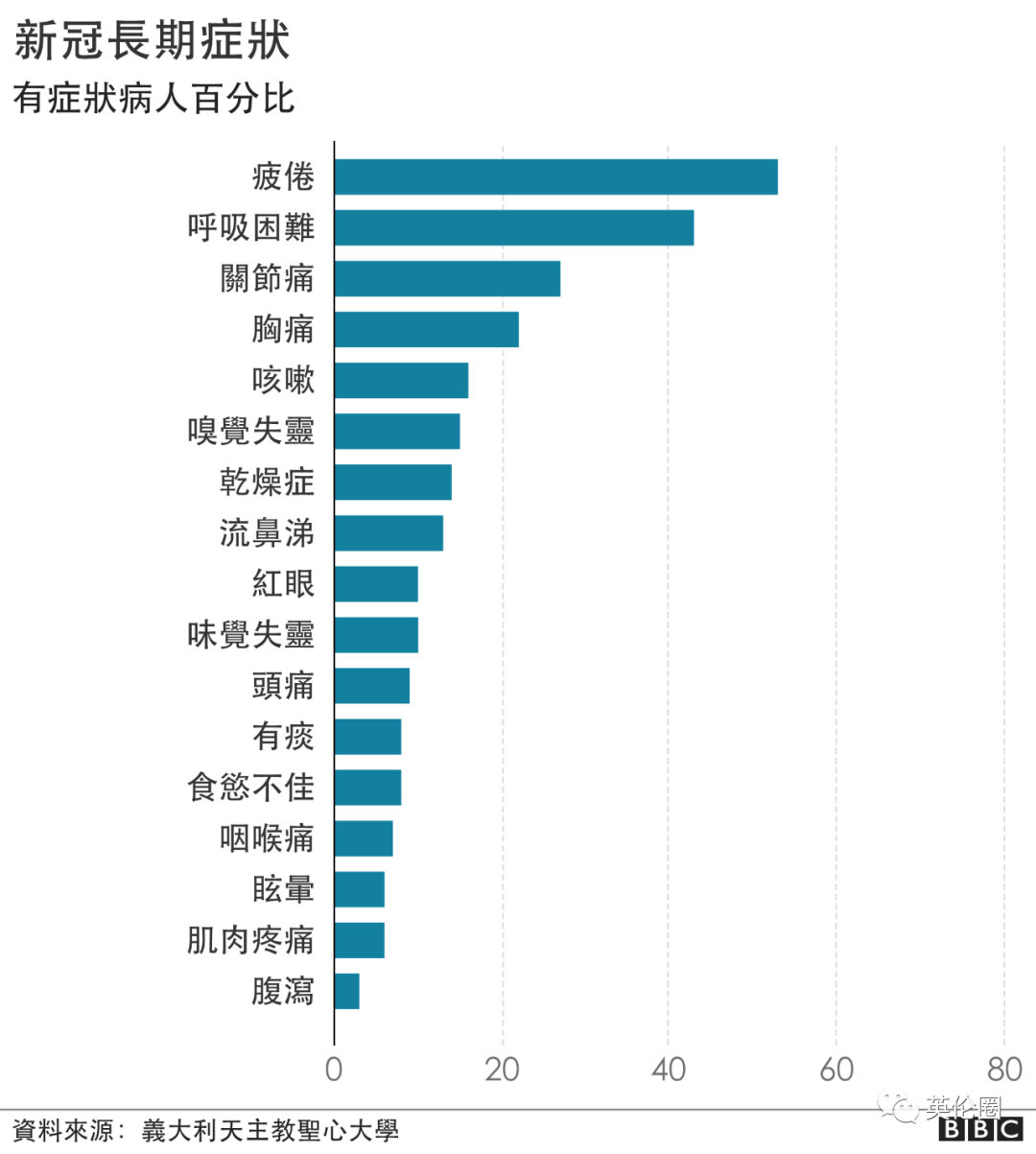

北京市民反馈的常见症状

尽管官方数据强调疫苗安全性,但部分北京市民在社交媒体、健康论坛或私下交流中报告了以下症状:

- 疲劳、乏力:部分接种者反映接种后数月仍感到体力下降。

- 心悸、胸闷:少数人报告心率异常或心脏不适,部分被诊断为心肌炎或心包炎(已知的mRNA疫苗罕见副作用,灭活疫苗相关报道较少)。

- 头痛、头晕:持续数周至数月的神经系统症状。

- 月经紊乱:部分女性接种者报告经期异常,如周期改变、经量增多或减少。

- 关节疼痛、肌肉酸痛:类似长期新冠(Long COVID)的症状。

官方数据与民间反馈的差异

中国疾控中心(CDC)公布的疫苗不良反应监测数据显示,绝大多数不良反应为轻微且短暂的,如注射部位疼痛、低烧等,严重不良反应比例极低(约百万分之几),民间反馈的症状并未全部纳入官方统计,原因可能包括:

- 部分症状未被医生明确归因于疫苗。

- 患者未主动上报至不良反应监测系统。

- 某些长期症状难以直接与疫苗关联。

科学视角:疫苗后遗症是否存在?

国际研究参考

全球范围内,关于新冠疫苗长期影响的研究仍在进行中,已知的几种疫苗相关健康问题包括:

- mRNA疫苗(如辉瑞、莫德纳):极少数年轻男性出现心肌炎。

- 腺病毒载体疫苗(如阿斯利康、强生):罕见血栓形成。

- 灭活疫苗(如国药、科兴):目前国际研究未发现明确长期副作用,但数据相对较少。

灭活疫苗的安全性

灭活疫苗技术成熟,如乙肝疫苗、狂犬疫苗等均采用类似工艺,长期安全性较高,理论上,灭活疫苗的副作用应低于mRNA或腺病毒载体疫苗,但个体差异可能导致不同反应,尤其是免疫功能异常者。

心理因素与“反安慰剂效应”

部分“后遗症”可能与心理因素相关,疫情期间,焦虑、抑郁情绪普遍,接种疫苗后若出现轻微不适,可能被放大解读为“后遗症”,媒体报道和社交网络讨论也可能加剧担忧。

北京的特殊情况:封控、心理压力与健康影响

长期封控对身心健康的影响

北京在2022年经历了多次局部封控,尤其是“动态清零”政策下的频繁核酸检测、居家隔离等,可能导致:

- 免疫力下降:长期压力影响免疫系统功能。

- 慢性疲劳:社交隔离、工作不确定性带来的心理负担。

- 就医困难:部分慢性病患者因封控延误治疗,症状加重。

这些因素可能与“疫苗后遗症”混淆,使人们误将健康问题归咎于疫苗。

医疗资源紧张与诊断偏差

疫情期间,北京部分医院曾因防控政策限制接诊,导致一些患者未能及时获得专业诊断,部分医生可能对疫苗相关症状持谨慎态度,避免直接归因于疫苗,以免引发社会恐慌。

如何理性看待疫苗后遗症?

科学求证,避免恐慌

- 如果出现持续不适,应就医检查,而非自行归因于疫苗。

- 参考权威机构(如WHO、中国CDC)发布的疫苗安全性数据。

关注长期研究

目前关于灭活疫苗的长期影响研究较少,未来需更多数据支持,国际科学界正在对“长期新冠”和“疫苗后症状”进行跟踪研究,北京作为高接种率城市,可成为重要研究样本。

政府与公众的沟通改进

- 加强疫苗不良反应的透明报告机制。

- 提供更详细的接种后健康指导,减少公众疑虑。

北京在新冠疫苗接种中取得了显著成效,为疫情防控做出重要贡献,疫苗后遗症”的讨论,目前缺乏明确科学证据表明灭活疫苗会导致长期健康问题,但个体差异、心理因素、封控影响等可能加剧症状感知,未来需要更多研究来澄清争议,同时政府应加强信息透明化,帮助公众科学认知疫苗安全性。

对于接种者而言,理性看待自身健康状况,及时就医排查病因,才是应对“后遗症”焦虑的最佳方式。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~