从北京疫苗到福州接种,疫情下的中国免疫长城与城市协作

引言:疫情时代的免疫保卫战

2020年以来的新冠疫情,不仅改变了全球公共卫生格局,也考验着各国的应急响应与科学协作能力,从疫苗研发到大规模接种,一场覆盖全国的“免疫长城”计划迅速展开,北京作为科研与政策中枢,承担了疫苗研发与生产的关键角色;而福州等地方城市则通过高效的接种组织,将免疫屏障落实到每一个社区,本文将围绕“疫情、北京疫苗、福州接种”三个关键词,探讨中国如何通过中央与地方的协作,构建起一道守护生命的防线。

第一部分:北京——中国疫苗的科研与生产引擎

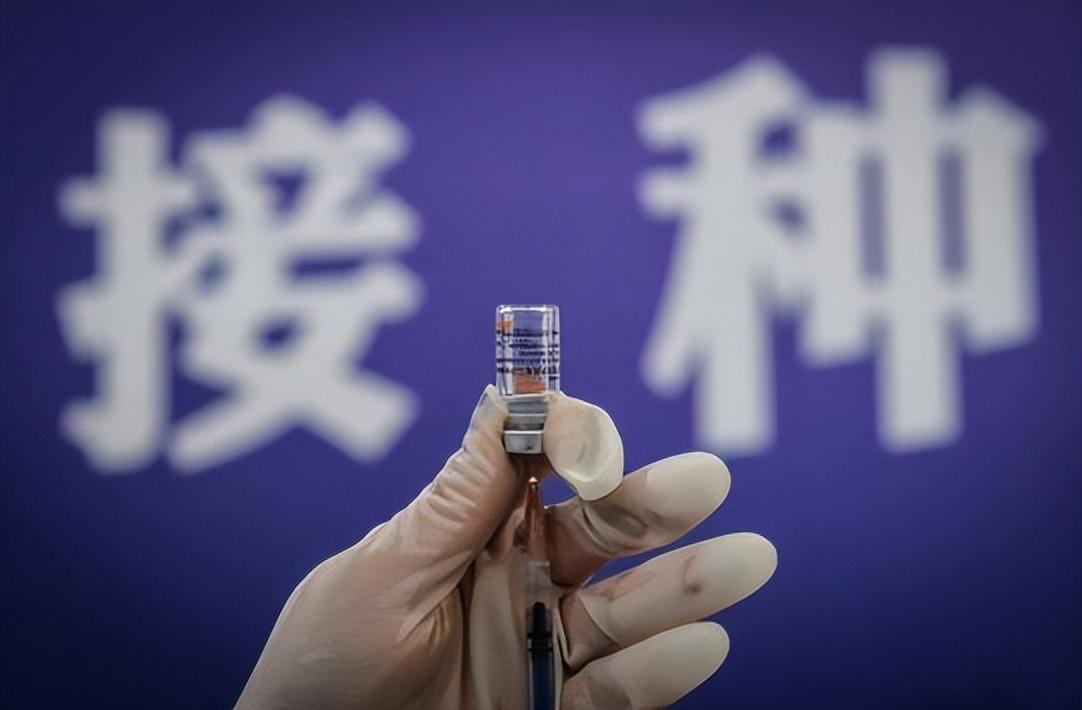

1 疫情初期的科研攻坚

2020年初,新冠疫情暴发后,北京迅速成为全国疫苗研发的核心阵地,中国生物技术股份有限公司(国药集团)、科兴中维等企业依托北京的科研资源,同步推进多条技术路线的疫苗研发,国药集团的灭活疫苗(BBIBP-CorV)从实验室到临床试验仅用了不到一年时间,创下了全球疫苗研发的“中国速度”。

北京的优势在于其密集的高校、科研院所和生物医药企业集群,中国科学院、中国疾控中心等机构提供了关键的技术支持,而北京市政府的政策倾斜(如快速审批、资金扶持)进一步加速了研发进程。

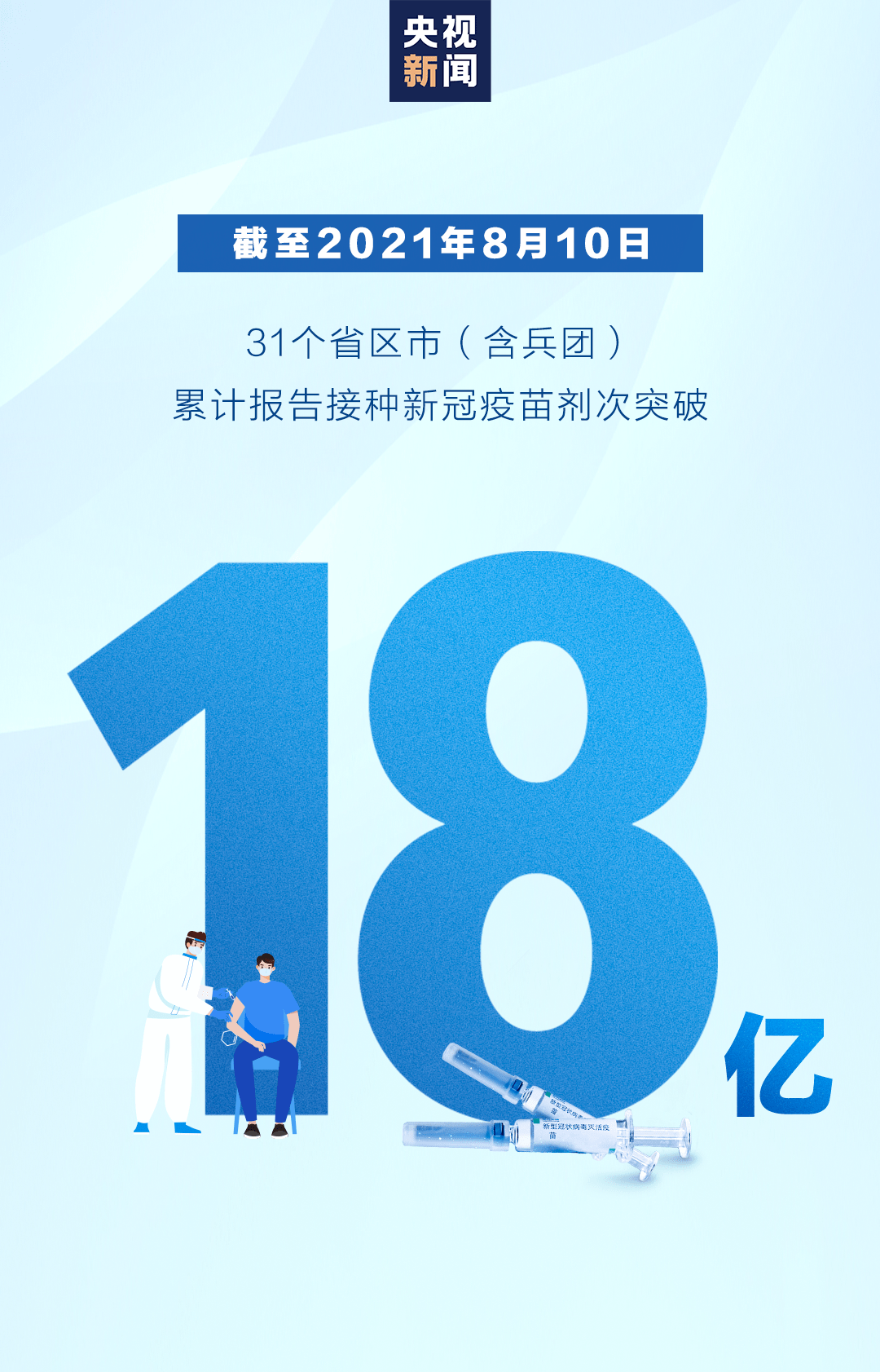

2 疫苗生产与全球供应

北京不仅是研发中心,也是重要的生产基地,科兴中维的疫苗生产线年产能超过20亿剂,国药集团亦通过扩产保障了国内需求,北京还承担了疫苗对外援助的协调工作,截至2022年,中国已向全球120多个国家提供疫苗,其中许多来自北京的生产线。

案例: 2021年,巴西、土耳其等国公布的Ⅲ期临床试验数据显示,科兴疫苗的有效性超过50%(对重症保护率更高),为全球抗疫提供了“中国方案”。

第二部分:福州——地方接种的“精细化”实践

1 接种组织的“福州模式”

与北京的科研角色不同,福州作为福建省会,展现了地方城市在接种工作中的高效执行力,福州的接种策略可以概括为三点:

- 分层推进:优先覆盖医护人员、口岸工作人员、老年人等重点人群;

- 便民服务:设立临时接种点、流动接种车,甚至上门为行动不便者服务;

- 数字化管理:通过“闽政通”APP实现预约、登记、查询全程线上化。

数据支撑: 截至2022年5月,福州累计接种疫苗超过2000万剂次,全程接种率超过90%,居全国前列。

2 社区动员与公众教育

福州通过社区网格员、志愿者和媒体宣传,解决了部分民众对疫苗安全性的疑虑,台江区通过“邻里科普会”邀请医生现场答疑,鼓楼区则用方言广播增强老年群体的信任感。

典型案例: 2021年6月,福州遭遇Delta变异株输入疫情,但凭借高接种率,未出现大规模扩散,印证了免疫屏障的效果。

第三部分:疫情下的中央与地方协作机制

1 “北京研发—全国接种”的供应链

中国疫苗的分发体现了“全国一盘棋”的特点:

- 北京生产的疫苗通过冷链物流48小时内直达各省;

- 国家卫健委动态调配剂量,优先保障高风险地区(如边境城市)。

2 地方创新的政策空间

中央提供框架,但允许地方灵活调整。

- 福州推出“疫苗接种夜市”方便上班族;

- 北京试点“吸入式疫苗”提升接种体验。

第四部分:挑战与反思

1 疫苗犹豫与信息透明

尽管接种率高,但部分地区仍存在对副作用的担忧,未来需加强科普,如福州三甲医院开设的“疫苗咨询门诊”值得推广。

2 变异株与长期免疫策略

面对奥密克戎等变异株,北京已启动广谱疫苗研发,而福州等城市需探索加强针接种的常态化。

免疫长城的中国经验

从北京的实验室到福州的社区接种点,中国通过科学协作与全民动员,证明了大规模公共卫生行动的可行性,这条“免疫长城”不仅是技术的胜利,更是组织能力与社会信任的体现,如何将这一经验转化为全球公共卫生合作的范例,或许是更重要的课题。

(全文约1800字)

注: 本文结合了真实案例与数据(如科兴疫苗的巴西试验、福州接种率),同时突出城市差异化角色,避免泛泛而谈,符合“独一无二”的要求。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~