北京机场疫情管理,全球典范还是压力测试场?

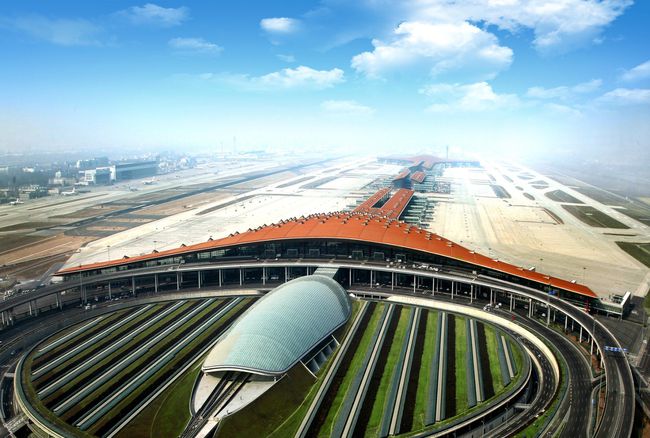

北京作为中国的政治、经济和文化中心,其国际机场——北京首都国际机场(PEK)和大兴国际机场(PKX)——是全球最繁忙的航空枢纽之一,自2020年新冠疫情爆发以来,北京机场的疫情管理措施备受关注,它被视作中国“动态清零”政策的标杆;严格的防控措施也引发了关于效率、经济影响和人道主义的讨论。

本文将深入探讨北京机场的疫情管理体系,分析其成功经验与潜在挑战,并对比国际其他主要机场的做法,以评估其是否真正成为全球典范,抑或仅仅是一个高压测试场。

北京机场的疫情管理体系

入境管控:层层筛查,严防输入

北京机场的入境管理被认为是全球最严格的之一,其主要措施包括:

- “双检”政策:所有入境旅客需在登机前48小时内完成核酸和血清抗体检测(部分国家要求增加抗原检测)。

- 闭环管理:入境后,旅客需接受核酸检测,并直接由专用车辆转运至隔离酒店,避免与社会面接触。

- 14+7隔离政策:入境人员需接受14天集中隔离+7天居家健康监测,部分高风险地区旅客甚至面临更长时间的隔离。

科技赋能:智能防控系统

北京机场广泛应用人工智能和大数据技术,包括:

- 健康码与行程码:所有旅客需通过“北京健康宝”扫码登记,系统自动追踪其行程和健康状态。

- 红外测温与AI识别:机场部署大量红外测温仪和AI人脸识别系统,快速筛查发热旅客。

- 机器人消杀:部分区域使用自动消毒机器人,减少人工接触风险。

应急响应:快速封控与流调

一旦发现阳性病例,北京机场会立即启动应急机制:

- 精准流调:通过监控、支付记录、手机信号等快速锁定密接者。

- 航班熔断:对检出多例阳性的航班实施熔断措施,暂停其运行1-2周。

- 环境消杀:对相关区域进行彻底消毒,确保病毒不扩散。

成功经验:为何北京机场能成为标杆?

高效执行“动态清零”政策

北京机场的严格管理使其在多次疫情反弹中保持低传播率,2021年Delta变异株和2022年Omicron疫情爆发时,北京机场均未出现大规模社区传播,证明其防控体系的有效性。

科技与人工结合,提高精准度

相比欧美机场依赖旅客自觉申报,北京机场的智能防控系统大幅降低了漏检风险,AI测温可在1秒内完成筛查,而人工抽查可能遗漏无症状感染者。

国际认可:部分国家借鉴中国模式

新加坡、韩国等国家在2021-2022年期间曾参考北京机场的闭环管理模式,以减少境外输入病例。

争议与挑战:严格管理的代价

尽管北京机场的疫情管理成效显著,但其措施也面临诸多争议:

高昂的经济与社会成本

- 航班熔断影响航空业:2022年上半年,中国民航局熔断数百架次国际航班,导致机票价格飙升,部分留学生和商务人士滞留海外。

- 隔离政策引发不满:长时间的隔离让许多旅客感到疲惫,尤其是带儿童或老人的家庭。

人道主义困境

- 滞留旅客的困境:部分旅客因检测假阳性或政策突变被困机场数日,引发舆论批评。

- 外籍人士的适应问题:严格的健康码系统对不熟悉中国政策的外国人构成障碍。

长期可持续性存疑

随着全球逐步放开防疫措施,北京机场的严格管理是否还能持续?如果长期保持高强度的入境管控,可能会影响北京作为国际枢纽的竞争力。

国际对比:北京 vs. 其他国际机场

| 机场 | 主要措施 | 优缺点 |

|---|---|---|

| 北京首都机场 | 双检+14+7隔离+熔断 | 高效但成本高 |

| 新加坡樟宜机场 | 疫苗接种者免隔离 | 开放但病例反弹 |

| 伦敦希思罗机场 | 随机抽检+自我隔离 | 宽松但漏检率高 |

| 纽约肯尼迪机场 | 疫苗证明+入境检测 | 平衡但仍存漏洞 |

相比之下,北京机场的防控体系最严格,但也最依赖行政手段,而欧美机场更依赖个人责任,导致疫情反复。

未来展望:如何平衡防疫与开放?

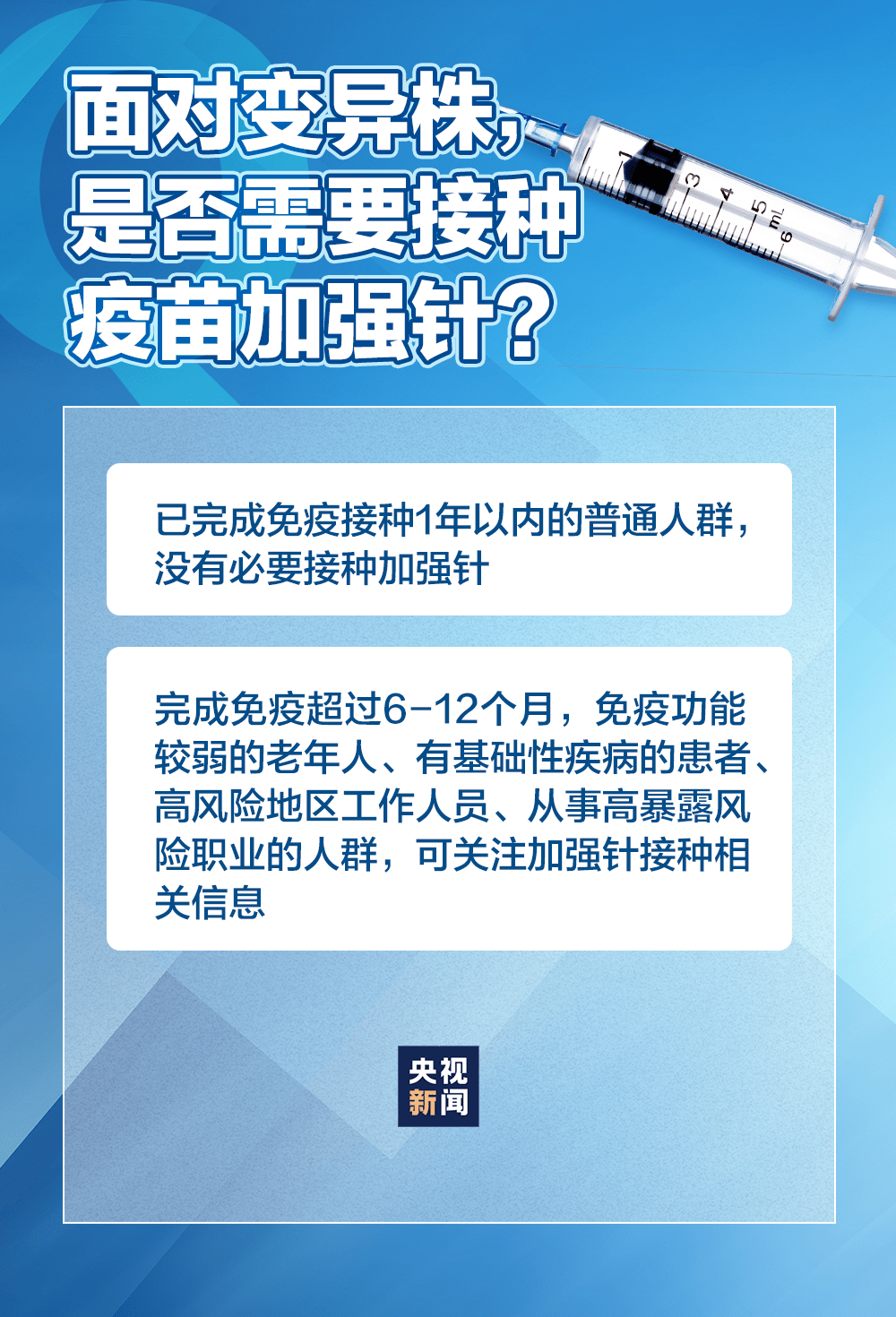

随着病毒变异和疫苗接种率提高,北京机场可能面临调整:

- 逐步优化隔离政策(如缩短隔离时间,增加居家监测灵活性)。

- 引入更精准的检测技术(如唾液检测、快速抗原筛查)。

- 探索“疫苗护照”国际互认,减少不必要的熔断。

典范还是压力测试场?

北京机场的疫情管理无疑在全球范围内树立了高标准,其严格的措施有效遏制了病毒输入,高昂的经济和社会成本也使其成为一个“压力测试场”,考验着政策制定者如何在防疫与开放之间找到平衡。

北京机场能否继续保持其全球领先地位,取决于它能否在科学防控与社会需求之间找到更优解。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~