疫情下的疫苗选择,北京接种与澳门接种的针次差异解析

在全球新冠疫情持续波动的背景下,疫苗接种已成为各国防控策略的核心环节,中国作为世界上人口最多的国家之一,其疫苗接种政策与实践备受关注,北京作为中国的首都和政治文化中心,其疫苗接种工作具有示范意义;而澳门作为中国的特别行政区,实行"一国两制",在疫苗接种方面也展现出独特的特点,本文旨在深入分析北京与澳门两地的新冠疫苗接种策略,特别是针次安排的差异,探讨背后的科学依据和实际考量,为公众提供全面的疫苗接种参考信息。

北京疫苗接种政策概述

北京市自2020年底启动新冠疫苗接种工作以来,始终走在全国前列,根据北京市卫生健康委员会发布的最新数据,截至2023年6月,北京市18岁以上人群新冠疫苗全程接种率已达98.5%,加强免疫接种率超过95%,这一成绩的取得得益于北京市完善的疫苗接种网络和高效的动员组织能力。

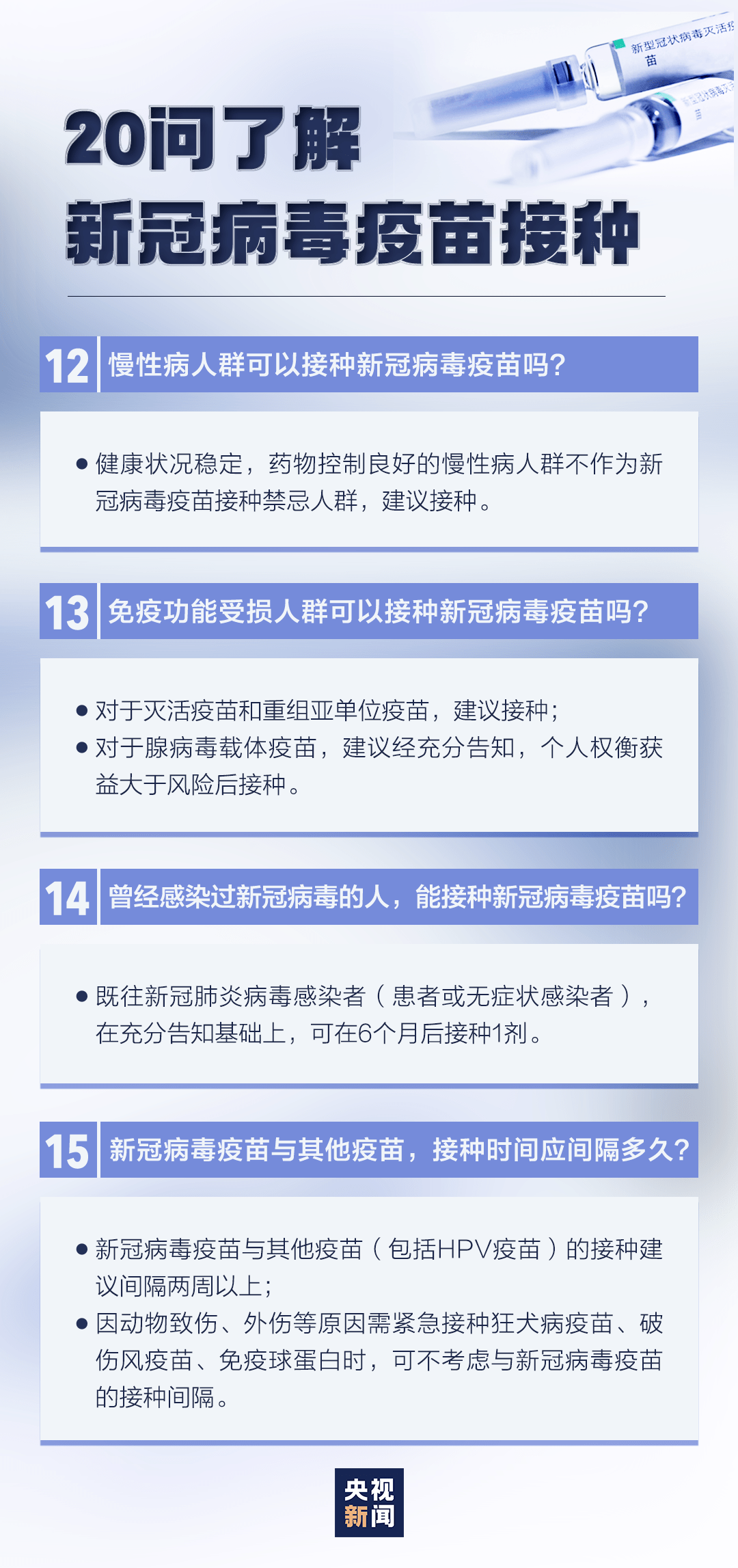

在北京,疫苗接种主要采用"2+1"的基本模式,即完成两剂次基础免疫后,间隔一定时间再进行一剂次加强免疫,基础免疫通常使用同一种技术路线的疫苗,两剂间隔时间为3-8周;加强免疫则通常在完成基础免疫6个月后进行,北京市目前提供多种技术路线的新冠疫苗供市民选择,包括灭活疫苗(如国药北京生物、科兴中维)、重组蛋白疫苗(如智飞生物)和腺病毒载体疫苗(如康希诺)等。

值得注意的是,北京市针对不同人群制定了差异化的接种策略,对于60岁以上老年人和有基础疾病的高风险人群,北京市不仅优先安排接种,还建议缩短加强免疫的间隔时间;对于3-17岁的儿童青少年群体,则主要接种两剂次灭活疫苗,暂未大规模开展加强免疫,北京市还根据疫情形势变化动态调整接种策略,如在奥密克戎变异株流行期间,曾短暂推行过第二剂次加强免疫(即第四针)的接种工作。

澳门疫苗接种政策特点

澳门特别行政区虽然地域面积小、人口数量少,但其疫苗接种政策具有鲜明的特色,澳门卫生局公布的数据显示,截至2023年6月,澳门新冠疫苗接种率已超过90%,在加强针接种方面也表现突出,与内地城市相比,澳门在疫苗选择和接种策略上展现出更大的灵活性。

澳门提供的新冠疫苗种类更为多元化,除内地产的灭活疫苗外,还包括进口的mRNA疫苗(如复必泰)等,这种多元选择使得澳门居民可以根据自身情况和偏好进行疫苗选择,在接种针次安排上,澳门采用"基础免疫+加强免疫"的模式,但对于不同技术路线的疫苗,推荐的接种剂次有所不同:灭活疫苗通常需要接种两剂基础免疫加一剂加强免疫;而mRNA疫苗则基础免疫为两剂,加强免疫可根据情况追加一剂或两剂。

澳门特别重视高风险人群的免疫保护,对60岁以上长者、慢性病患者及免疫力低下人群,不仅优先安排接种,还建议接种额外的加强剂次,对于完成基础免疫的老年人,澳门卫生局建议在3-6个月后接种第一剂加强针,之后根据疫情发展和个体情况考虑第二剂加强针,澳门还建立了完善的疫苗接种后监测系统,对接种不良反应进行严密跟踪和分析。

与内地城市相比,澳门在疫苗接种的宣传动员方面更注重个人自主选择,较少采用组织化、集体化的接种方式,澳门居民可以通过预约系统自主选择疫苗种类、接种时间和地点,这种灵活便捷的接种模式也提高了居民的接种意愿。

两地针次安排差异的科学依据

北京与澳门在新冠疫苗接种针次上的差异并非随意制定,而是基于疫苗特性、人群特征和疫情形势等多方面因素的科学考量,灭活疫苗作为北京使用的主要疫苗类型,其免疫原性相对较弱,通常需要两剂次接种才能形成足够的基础免疫保护,这也是北京采用"2+1"模式的重要原因,而澳门提供的mRNA疫苗单剂免疫原性较强,但免疫持久性相对较短,因此可能需要更频繁的加强接种。

免疫持久性研究显示,不同技术路线疫苗诱导的免疫反应持续时间存在差异,灭活疫苗的中和抗体水平通常在接种后6个月显著下降,这解释了为何北京在基础免疫6个月后推荐加强免疫;而mRNA疫苗虽然初始免疫反应强烈,但抗体衰减速度也较快,可能需要更早的加强接种,混合接种(即基础免疫和加强免疫使用不同技术路线疫苗)可能产生更广谱的免疫反应,这也是澳门允许疫苗混打的原因之一。

两地人群的免疫背景也可能影响针次安排,北京人口流动性大,接触病毒机会多,免疫系统可能经常受到刺激;而澳门人口相对稳定,外界输入风险主要来自旅客,因此需要不同的免疫策略,变异株的出现频率和种类也是考量因素,面对免疫逃逸能力强的变异株时,可能需要调整接种剂次或间隔时间。

值得注意的是,两地的针次建议都基于当时的科学证据和疫情风险评估,随着新证据的出现和疫情形势的变化,接种策略也在不断更新和完善,公众应关注当地卫生部门的最新建议,而非简单比较剂次多少。

疫苗接种的实际操作与体验

在北京接种新冠疫苗,市民通常需要通过所在单位、社区或在线平台预约,接种点多设在社区卫生服务中心或临时设立的大型接种点,接种流程包括健康询问、信息登记、疫苗接种和留观30分钟等环节,整个过程组织有序、效率较高,北京居民普遍反映接种便利,从预约到完成接种通常只需1-2天时间,且全部免费。

相比之下,澳门的疫苗接种更具个性化特色,澳门居民可以通过卫生局电子平台或电话预约,自主选择疫苗种类、接种地点和时间,澳门设有固定的卫生中心接种点,也有流动接种队为特殊人群服务,接种前医务人员会详细解释不同疫苗的特点和可能的不良反应,确保居民在充分知情的情况下做出选择,澳门居民表示,这种自主选择权增加了对疫苗接种的信任和接受度。

在接种后的反应方面,两地居民的报告相似:常见的不良反应包括注射部位疼痛、疲劳、头痛等,一般1-3天内自行缓解;严重不良反应极为罕见,值得注意的是,使用不同技术路线疫苗的居民反应有所差异,如mRNA疫苗接种者报告发热的比例略高于灭活疫苗,但差异不大,两地都建立了完善的不良反应监测和报告系统,确保接种安全。

对于需要跨境工作生活的人群,如频繁往返于北京和澳门之间的商务人士,两地疫苗接种记录的互认问题曾一度造成困扰,但随着"健康码"系统的完善和互认机制的建立,这一问题已基本得到解决,完成规定接种剂次的居民在两地的活动基本不受限制。

专家观点与建议

针对北京与澳门疫苗接种针次的差异,传染病学专家表示,这反映了因地制宜的防疫策略,北京大学医学部免疫学教授李明指出:"疫苗接种剂次并非越多越好,关键在于在恰当的时间提供恰当的保护,北京的高接种率和高加强针覆盖率已经建立起牢固的免疫屏障。"而澳门科技大学医学院院长霍文逊则认为:"澳门的多元化疫苗选择为居民提供了更多可能性,特别是对于有特殊健康状况或需要国际旅行的人群。"

对于普通居民如何选择合适的接种策略,专家建议:首先应遵循居住地卫生部门的官方建议,因为这些建议是基于当地疫情和疫苗供应情况制定的;其次要考虑个人健康状况,有特殊疾病或过敏史者应咨询医生;最后要考虑个人暴露风险,如从事高风险职业或计划国际旅行者可能需要更完整的接种方案。

关于未来疫苗接种的趋势,专家预测可能会向"流感疫苗模式"发展,即根据流行毒株的变化定期接种更新版疫苗,中国工程院院士钟南山表示:"新冠病毒可能会与人类长期共存,我们需要建立更灵活、可持续的疫苗接种策略,平衡防疫需要和社会成本。"

特别值得注意的是,专家强调疫苗接种只是综合防控措施的一部分,无论接种多少剂次疫苗,在疫情高发期仍应配合戴口罩、保持社交距离等非药物干预措施,形成全方位的防护网络。

通过对北京和澳门两地新冠疫苗接种政策的比较分析,我们可以看出,虽然两地在接种针次安排上存在差异,但都是基于科学证据和实际情况制定的优化策略,北京的"2+1"模式与澳门更灵活的剂次安排各有优势,反映了中国在"一国两制"框架下疫情防控策略的多样性和适应性。

对个人而言,重要的不是简单地比较接种多少针,而是根据自身情况和专业建议,完成适合的疫苗接种计划,随着科学认识的深入和疫情形势的变化,疫苗接种策略还将继续优化调整,公众应通过正规渠道获取信息,避免被不实传言误导,科学理性地对待疫苗接种。

新冠疫情防控是一场持久战,疫苗接种是我们手中的重要武器,无论在北京、澳门还是中国其他地区,高水平的疫苗接种覆盖率都是恢复正常社会生活的重要基础,在坚持科学防疫的道路上,中国各地正以不同的方式贡献着自己的智慧和力量。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~