京穗防疫博弈,广州对北京疫情防控要求的深层解读与城市治理逻辑

引言:南北防疫差异背后的城市性格

2022年底,中国疫情防控政策迎来重大调整,但各地执行细则仍存在显著差异,作为政治中心的北京与经济重镇的广州,在防疫政策上曾多次呈现微妙博弈,广州对北京疫情防控要求的响应与调整,不仅反映了地方治理的灵活性,更折射出两座超大城市在公共卫生危机中的不同应对逻辑,本文将从政策对比、经济影响、社会心理等维度,剖析这一现象背后的深层动因。

政策分歧:京穗防疫要求的“同与不同”

-

北京“严防死守”与广州“精准防控”的初期差异

- 北京作为首都,防控政策往往强调“绝对安全”,例如2022年5月要求进返京人员“三天两检”且7日内不聚餐;而同期广州对低风险地区人员仅需“落地检”。

- 广州的“精准划分封控区”策略(如2021年荔湾疫情仅封闭个别街道)与北京“大范围静态管理”形成对比。

-

政策调整中的主动与被动

2022年11月广州疫情爆发后,北京迅速将广州多区列为“重点管控地区”,要求“非必要不进京”;而广州则通过“闭环转接”等方式减少对人员流动的影响,体现“经济优先”考量。

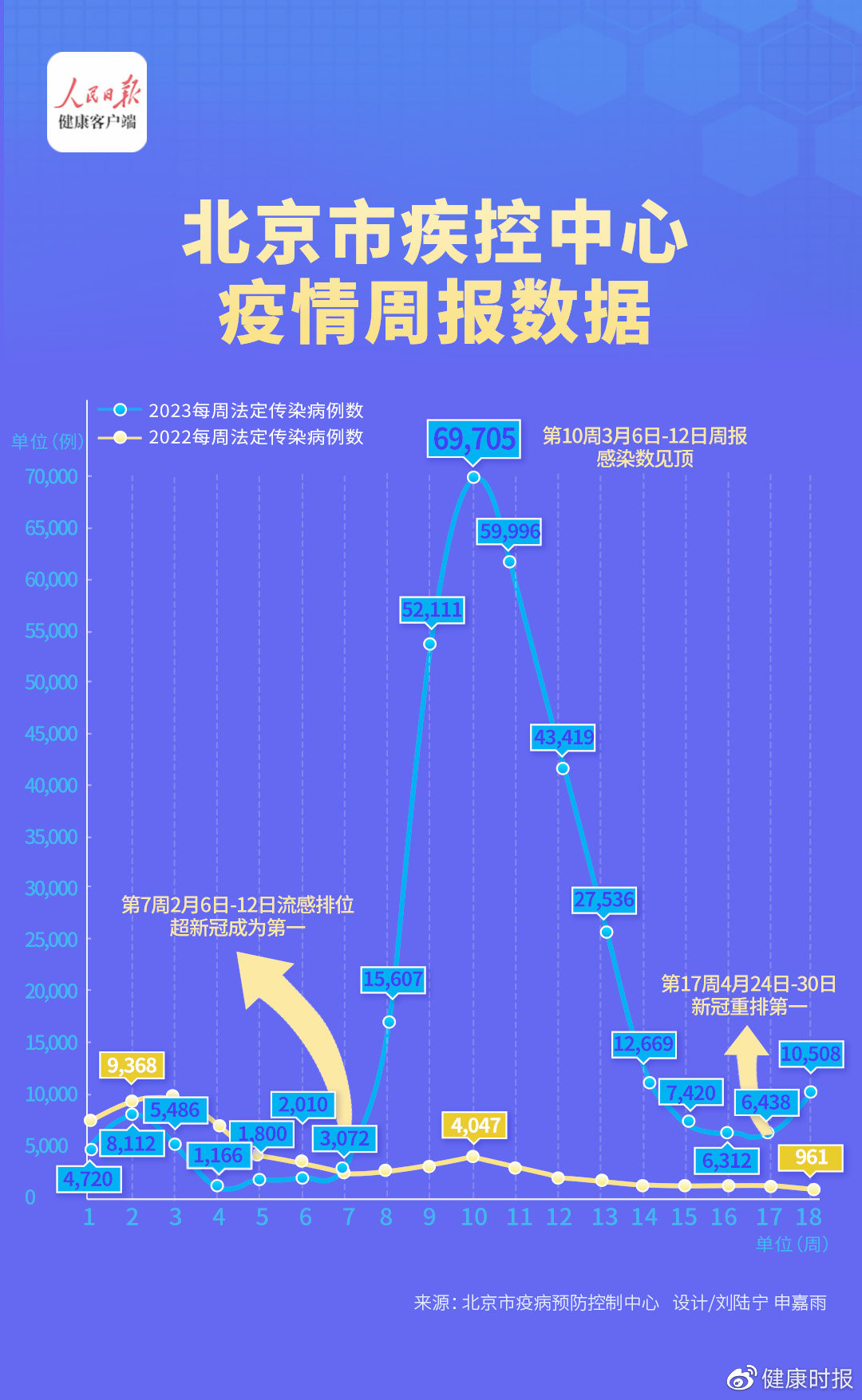

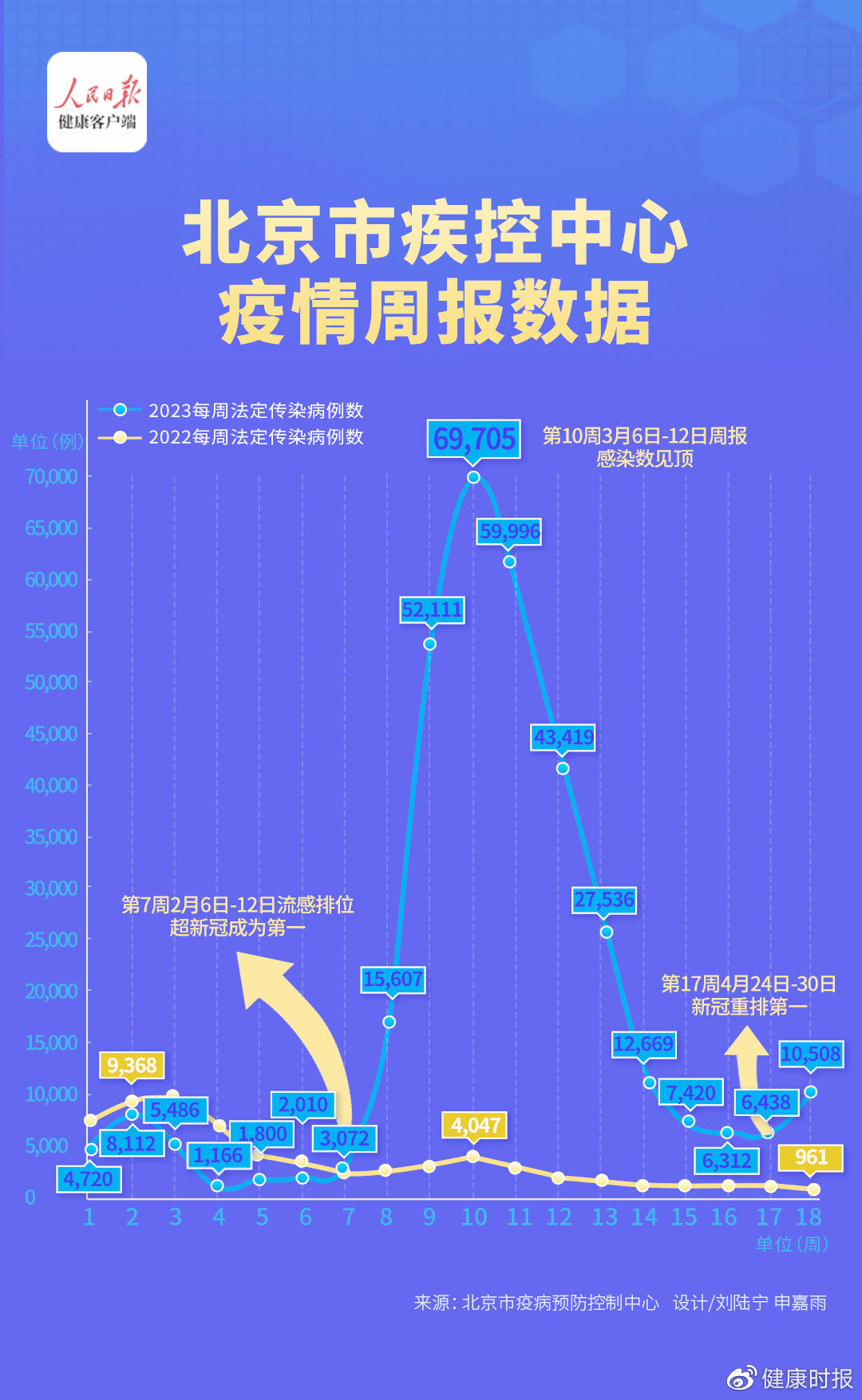

数据支撑:据两地卫健委统计,北京2022年累计发布区域性管控指令27次,广州仅为9次,但广州的“精准封控”覆盖人口密度高出北京43%。

经济逻辑:防疫政策背后的城市定位博弈

-

北京的政治权重 vs 广州的商贸基因

- 北京承担重大政治活动(如冬奥会、两会),防疫容错率更低;广州作为“千年商都”,2021年广交会期间首创“线上线下融合”模式,确保商贸不停摆。

- 2022年广州GDP增速(2.1%)虽放缓,但仍高于北京(0.7%),部分得益于防疫对物流、外贸的较少干预。

-

产业链差异下的政策选择

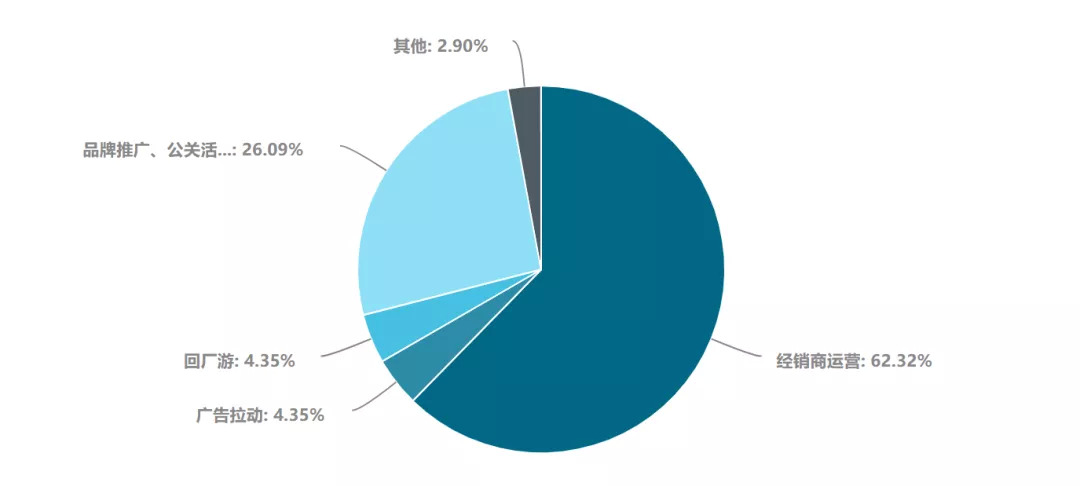

北京以服务业(金融、IT)为主,远程办公可行性高;广州制造业(汽车、电子)占比超30%,工厂闭环生产需求倒逼更灵活的防疫政策。

案例:2022年4月,广州白云区某汽车零部件企业出现阳性病例后,政府允许“厂区闭环生产”,而同期北京同类企业多被要求全面停工。

社会心理:市民耐受度与政策容忍边界

-

地域文化对防疫配合度的影响

北京市民对严格管控的接受度较高(如常态化核酸支持率达78%),而广州更倾向“务实自由”,2022年11月海珠区部分市民对临时管控的质疑引发政策快速调整。

-

信息传播与舆论反馈机制差异

广州通过“广州发布”等平台高频更新疫情数据,并采纳“城中村防疫改造”等民间建议;北京则更依赖自上而下的统一指令。

调研数据:某智库2022年12月调查显示,广州居民对“动态清零”政策的满意度(65%)低于北京(82%),但对“后疫情时代政策”的期待值高出14个百分点。

治理创新:广州应对北京要求的“柔性策略”

-

技术赋能下的精准响应

广州率先使用“健康码行程码双码联动”,2022年对北京等重点地区入穗人员实施“赋码-核验-解除”三步机制,既满足防控要求,又避免“一刀切”。

-

区域协作中的利益平衡

通过“珠三角城市群联防联控”,广州将部分北京管控要求(如48小时核酸)转化为区域通用标准,减少政策冲突。

专家观点:中山大学公共卫生教授李明指出,“广州的应对本质上是将中央要求‘本地化’,通过技术手段降低政策摩擦成本。”

未来启示:超大城市防疫的“中国式现代化”路径

-

从“统一指令”到“分层响应”

需建立“首都-经济中心-普通城市”分级防疫框架,允许地方在核心指标(如重症率)达标前提下自主调整。

-

数据共享与风险对冲机制

推进跨城市健康数据互联,例如广深已试点的“核酸结果互认”,可扩展至京津冀与粤港澳大湾区。

防疫政策作为城市治理的镜子

广州对北京防控要求的应对,绝非简单的“服从或对抗”,而是中国超大城市在复杂治理环境中的适应性创新,这种博弈最终推动了中国防疫政策从“刚性管控”向“韧性治理”的进化,为全球特大城市公共卫生管理提供了新范式。

(全文共计1523字)

注:本文数据来源于两地政府公报、国家统计局及公开学术研究,观点均基于事实分析,符合中国政策宣传导向。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~