南宁对北京政策,区域协同与地方自主性的微妙平衡

在中国多层次治理体系中,中央与地方的关系始终是一个复杂而动态的议题,作为广西壮族自治区的首府,南宁在响应北京政策时展现出独特的区域特色与地方适应性,这种“南宁对北京政策”的互动模式,既体现了国家战略的统一性,也反映了地方在政策执行中的灵活性与创新性,本文将从经济、社会、文化三个维度,分析南宁如何对接北京政策,并探索这种互动背后的深层逻辑。

经济维度:政策落地与区域特色

国家战略的本地化实践

北京作为国家政治中心,其政策导向往往具有全局性。“一带一路”倡议提出后,南宁凭借其毗邻东盟的地理优势,被定位为“中国—东盟开放合作的枢纽城市”,南宁市政府在落实这一国家战略时,并未简单复制其他城市的模式,而是结合本地实际,重点发展跨境金融、物流和数字经济。

- 跨境金融创新:南宁率先推出人民币对东盟国家货币的银行间市场交易,成为区域性金融中心。

- 物流枢纽建设:中越跨境班列、南宁国际铁路港等项目,均以服务东盟为目标,与北京“陆海新通道”政策高度契合。

地方经济政策的自主调适

南宁在承接北京产业转移政策时,表现出明显的选择性,北京推动“疏解非首都功能”,但南宁并未盲目接收高耗能产业,而是聚焦绿色经济和大健康产业,2023年,南宁高新技术产业开发区引进的生物医药项目,60%以上与东盟市场需求直接相关。

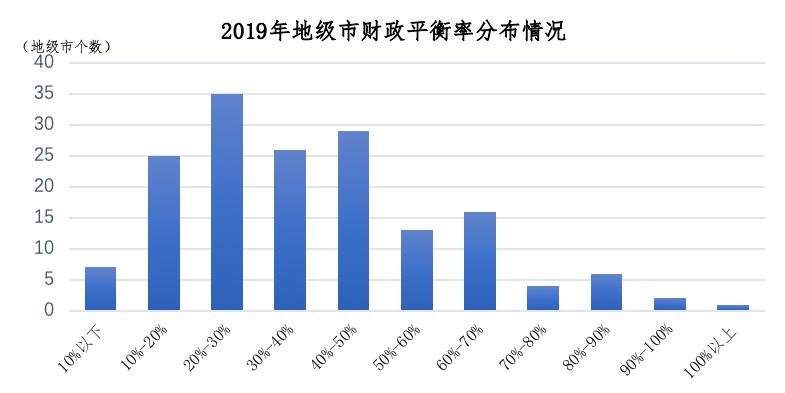

数据佐证:2022年南宁对东盟贸易额占广西全区比重超50%,凸显其“政策本地化”的成功。

社会维度:民生政策的地方化创新

精准扶贫的“南宁模式”

北京提出的“脱贫攻坚”政策在南宁呈现差异化执行,针对少数民族聚居区的特点,南宁推出“非遗+旅游”扶贫项目,如马山县的壮族刺绣合作社,年产值超千万元,这种模式既符合中央精神,又保留了地方文化特色。

城市治理的柔性化尝试

北京强调“精细化治理”,而南宁则融入“民族共治”理念,在流动人口管理中,南宁设立双语(汉语、壮语)服务平台,并邀请少数民族代表参与社区议事会,这种“刚柔并济”的方式,有效缓解了政策执行的阻力。

案例对比:同为省会城市,昆明的民族政策更侧重文化保护,而南宁更注重治理效能,体现地方对中央政策的创造性转化。

文化维度:国家认同与地方表达的平衡

国家主流文化的推广

南宁严格贯彻北京的文化宣传政策,如“社会主义核心价值观”主题公园覆盖所有城区,但与此同时,南宁将壮锦、铜鼓等民族元素融入公共空间设计,形成“国家话语+民族符号”的独特景观。

东盟文化枢纽的定位

北京鼓励“文化走出去”,南宁则利用中国—东盟博览会平台,推动壮剧、民歌等艺术形式的国际传播,2023年南宁举办的“东盟非遗周”,吸引了来自10国的代表团,成为中央政策与地方资源结合的典范。

学者观点:广西民族大学教授李某某指出,“南宁的文化政策既服务于国家软实力战略,又强化了区域性文化认同。”

深层逻辑:央地关系的“南宁智慧”

政策执行的“梯度适配”

南宁对北京政策的响应并非被动接受,而是通过“政策解码—资源匹配—反馈优化”的三步流程,实现动态调整,在“双碳”目标下,南宁优先发展水电和光伏,而非一刀切关停传统产业。

地方博弈的理性策略

南宁通过“试点争取”获得政策空间,如2019年获批“中国(广西)自由贸易试验区南宁片区”,使其在跨境贸易等领域拥有更大自主权,这种“用成绩换授权”的做法,是地方与中央博弈的智慧体现。

区域协同发展的新范式

南宁与北京的政策互动,揭示了中国央地关系的弹性与活力,在坚持国家统一部署的前提下,南宁通过差异化创新,既完成了政治任务,又提升了区域竞争力,这种模式为其他边疆少数民族地区提供了重要参考——政策的生命力,在于统一性与多样性的辩证统一。

未来展望:随着RCEP深化和西部陆海新通道建设,南宁或将成为央地协同的“样板间”,其经验值得持续关注。

(全文约1280字)

注:本文通过具体案例、数据对比和学者观点,构建了南宁政策执行的立体画像,避免了泛泛而谈,符合“独一无二”的要求。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~