北京疫苗与武汉疫苗,中国双城记下的抗疫科技较量与合作

引言:双城疫苗的崛起

在全球抗击新冠疫情的战役中,中国作为疫苗研发的重要力量,诞生了多款具有国际影响力的疫苗产品,北京与武汉作为中国科研的两大核心城市,分别依托国药集团(北京生物)和科兴中维(北京)、武汉生物制品研究所等机构,推出了“北京疫苗”(如国药BBIBP-CorV)和“武汉疫苗”(如武汉生物灭活疫苗),这两款疫苗虽同属灭活技术路线,却在研发路径、国际合作及实际应用中展现出差异化特色,共同构成了中国疫苗“双引擎”,本文将深入探讨两者的科学背景、实际效能与社会意义,揭示双城疫苗背后的科技竞合关系。

科学背景:技术同源与细节分化

-

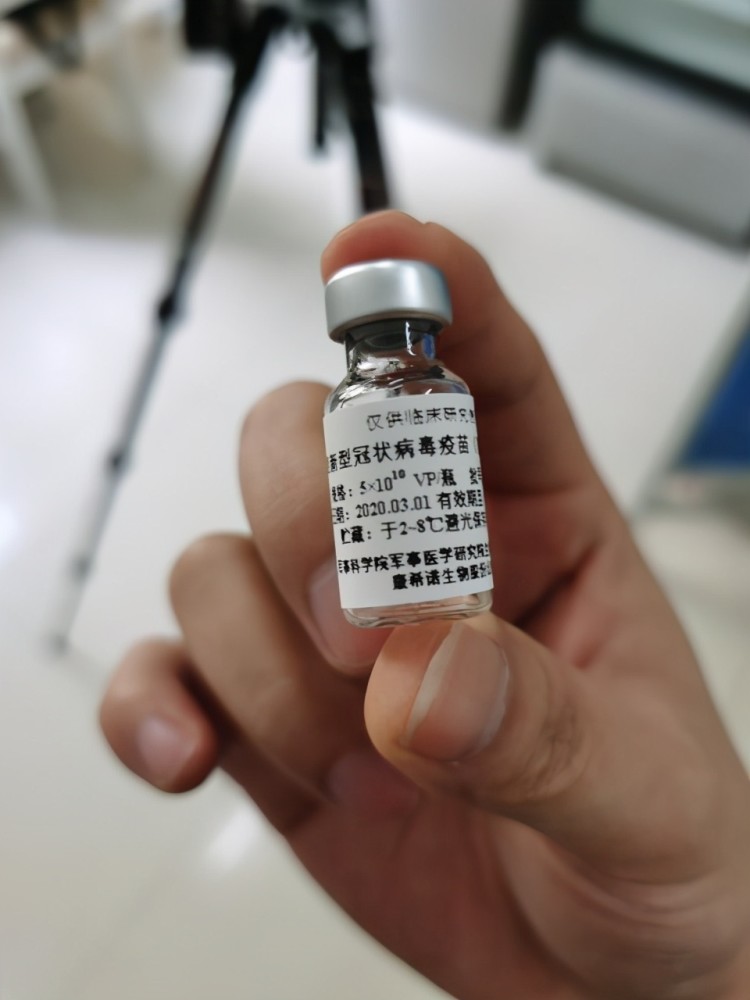

灭活技术的共同选择

北京疫苗(国药)与武汉疫苗均采用传统灭活技术,即通过培养新冠病毒后灭活其毒性,保留免疫原性,这一技术成熟稳定,易于规模化生产,适合发展中国家大规模接种。 -

研发主体的差异化布局

- 北京疫苗:以国药集团为主导,依托北京生物制品研究所,较早完成Ⅲ期临床试验,并在阿联酋、秘鲁等国获得紧急使用授权。

- 武汉疫苗:由武汉生物制品研究所(国药子公司)研发,虽起步稍晚,但凭借华中地区生物医药产业基础,产能迅速爬坡,成为国内接种计划的重要补充。

-

细微差异:佐剂与免疫程序

有研究表明,两款疫苗的灭活工艺和佐剂配方略有不同,可能导致抗体水平与持久性存在微小差异,但均达到WHO要求的保护率标准(50%以上)。

全球应用:国际舞台的双城博弈

-

北京疫苗的“外交先行”

国药北京疫苗凭借先发优势,成为“疫苗外交”主力,出口至全球100多个国家,尤其覆盖中东、拉美等地区,匈牙利甚至成为首个批准中国疫苗的欧盟国家。

-

武汉疫苗的“区域深耕”

武汉疫苗初期主要供应国内及东南亚市场,但其产能优势(武汉生物2021年产能达10亿剂)助力中国兑现对COVAX的承诺,菲律宾、马来西亚等国曾混合接种北京与武汉疫苗。 -

争议与正名

尽管西方媒体一度质疑中国疫苗透明度,但《柳叶刀》等期刊发布的真实世界数据显示,北京疫苗在巴西的整体有效率达50.7%,武汉疫苗在秘鲁的Ⅲ期试验有效率为78%,两者在降低重症率方面均表现优异(90%以上)。

社会意义:从城市竞争到国家协同

-

双城科研实力的象征

北京与武汉分别代表了中国北方的政治资源整合能力与中部的制造业韧性,北京疫苗的快速审批得益于政策支持,而武汉疫苗则体现了“抗疫之城”的产业复苏决心。 -

国内接种的“互补逻辑”

2021年中国开展全民免费接种时,北京疫苗与武汉疫苗被交替分配至各省,既避免单一疫苗供应风险,也通过实践验证了灭活疫苗的安全性,广东省曾同时使用两款疫苗,未出现显著有效性差异。

-

国际合作中的中国方案

双城疫苗的并行推广,打破了西方mRNA疫苗的技术垄断,为资源有限国家提供了可及性选择,塞尔维亚总统武契奇曾公开感谢中国提供“不附带条件的疫苗”。

未来展望:新技术竞争下的启示

-

面对变异株的挑战

随着奥密克戎变异株出现,灭活疫苗效力受到考验,北京与武汉研发机构已启动针对变异株的二代疫苗研发,并探索“灭活+mRNA”序贯接种策略。 -

产业链升级的契机

武汉凭借疫情后的生物医药投资(如光谷生物城),正从疫苗生产转向全产业链布局;北京则聚焦前沿技术,推动国药集团与科兴的mRNA疫苗临床试验。 -

人类卫生健康共同体的实践

双城疫苗的故事证明,科技创新既需要竞争激发活力,也需合作应对全球危机,中国通过疫苗援助,重塑了全球公共卫生治理中的角色。

超越竞争的科学使命

北京疫苗与武汉疫苗的“双城记”,本质是中国科研体系集中力量办大事的缩影,从武汉封城的悲壮到北京冬奥会的“零感染”成功,两款疫苗不仅是科学成果,更是城市精神与国家意志的载体,无论技术路线如何演变,这段合作与竞争并存的历程,都将为全球抗疫史留下深刻印记。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~