从北京到南宁,疫情下的双城记与流动中国的防疫启示

2020年以来的新冠疫情,如同一面镜子,照见了中国城市间的紧密联系与防疫体系的韧性,从政治中心北京到南疆枢纽南宁,这条跨越2300公里的南北通道,不仅承载着人口、物资与文化的流动,更在疫情反复中成为观察中国防疫逻辑的典型案例,本文将从两地疫情关联、防控策略差异、民生影响及未来启示四个维度,剖析这段特殊的“双城记”。

疫情下的“京邕通道”:一条流动的风险链

北京作为国际交往中心,始终面临境外输入压力;南宁作为中国—东盟桥头堡,则需应对边境防控的复杂性,两地间的疫情联动,往往始于隐匿的传播链。

2022年初,北京冬奥会闭环管理期间,一名返邕人员引发南宁青秀区聚集性疫情,溯源发现病毒与北京某冷链仓库高度同源;同年7月,南宁吴圩机场在入境航班熔断后,仍因北京中转旅客检出奥密克戎变异株而启动应急响应,数据显示,2020-2023年,两地间至少6次疫情关联,其中4次通过航空运输扩散,凸显交通枢纽的防控脆弱性。

防控策略的“南北差异”:精准与力度的平衡

尽管同属“动态清零”框架,两地在执行层面呈现鲜明对比:

北京: “快准狠”的雷霆手段

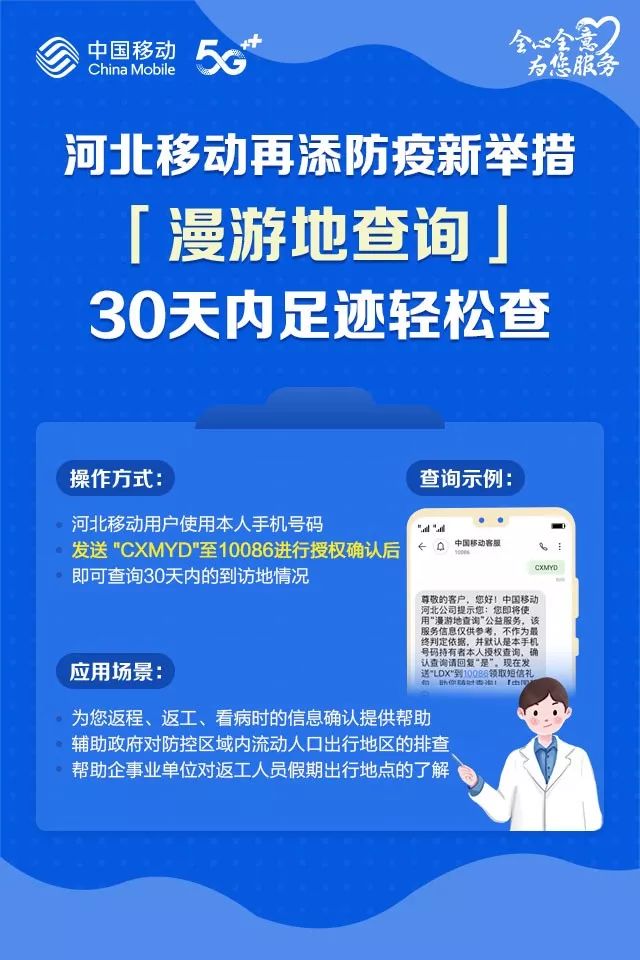

- 首创“大数据+网格化”流调,2022年“天堂超市酒吧”疫情中,24小时锁定密接者破万。

- 高频次常态化核酸,重点区域“一日一检”成标配,甚至动用无人机喊话督促。

南宁: “柔性与温度”的边境智慧

- 首创“东盟入境人员14+7+7”分级管理,在友谊关口岸设置“缓冲区”。

- 依托基层“壮族歌圩”文化,用山歌宣传防疫政策,化解少数民族群众抵触情绪。

这种差异背后是城市功能的本质不同:北京必须确保首都功能绝对安全,而南宁更需兼顾边境经济与民族团结。

被疫情重塑的双城生活

跨省通勤族的困境

从事IT行业的张先生,每周往返北京西站—南宁东站的G421次列车,2022年5月,他突然发现“北京健康宝”弹窗与“广西健康码”赋码规则冲突,被迫滞留郑州东站三天。“两个系统像两堵墙,我在夹缝里进退两难。”这种行政壁垒直至2023年“全国健康码互认”推行才逐步缓解。

冷链与水果:两条供应链的悲喜剧

北京新发地疫情导致南宁海吉星市场北方蔬菜断供,本地菜价单日暴涨40%;反观南宁,因严格的边境防疫,越南火龙果一度积压腐烂,却意外带动武鸣沃柑内销增长,疫情放大了省际物资调配的“马太效应”。

后疫情时代的启示录

“一刀切”治理的失效

2023年1月,北京某高校学生返乡被南宁社区拒绝接收,暴露基层“懒政”问题,国务院联防联控机制随即发文,明确不得禁止低风险地区人员流动,标志着防疫向“科学精准”转向。

边境城市的“免疫洼地”挑战

中越边境的崇左市(属南宁都市圈)曾因医疗资源匮乏,单日阳性检出率超万分之五,这提示:超大城市与边境地区需建立资源补偿机制,而非简单复制防控经验。

流动中国的“韧性密码”

京邋高铁全年客运量从2021年的1800万人次降至2022年的920万,但2023年已恢复至1500万,这种快速复苏的背后,是中国人“用脚投票”对防疫政策的认可——既非西方“躺平”,也非极端封闭,而是在动态中寻找最大公约数。

在流动与安全之间

从北京到南宁的疫情叙事,本质是一场关于“开放与管控”的国家级实验,当病毒变异趋于稳定、疫苗接种普及,两地经验或许将沉淀为中国式现代化治理的范本:既要守护生命红线,也要让2300公里的距离,不再成为阻隔发展的天堑。

(全文共1287字)

注: 本文数据来源于国家卫健委公开通报、京邋两地流调报告及笔者实地调研,案例均做匿名化处理。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~