疫情三年,北京瘦身记,那些离开的外地人与这座城的重生

2020年初春,新冠疫情如一场突如其来的风暴席卷北京,这座拥有2171万常住人口的超级都市,在随后的三年里经历了前所未有的"瘦身"过程,根据北京市统计局最新数据,2021年北京市常住人口较上年减少0.4万人,这是继2017年以来连续第五年下降,而2022年的初步统计显示这一数字仍在持续走低,在这看似冰冷的数字背后,是无数外地人的人生抉择与城市生态的深刻重构。

疫情如同一面放大镜,将北京这座城市对外地人的矛盾态度暴露无遗,当防疫政策要求"非必要不离京"时,许多外地务工人员发现自己的存在突然变得"必要"起来;而当经济下行压力增大时,他们又往往首当其冲成为被裁减的对象,在朝阳区某建筑工地工作的河北籍工人张师傅回忆:"2021年冬天,工地突然停工,我们二十几个老乡挤在板房里等了半个月,最后只能收拾行李回家。"这样的故事在三里屯、中关村、亦庄等外来人口聚集区不断上演。

餐饮服务业成为人口流出的重灾区,据北京市餐饮行业协会统计,2020年至2022年间,全市餐饮门店数量减少约18%,随之流失的不仅是店铺,还有数以万计的服务人员,来自河南的90后女孩王梦曾在北京一家连锁火锅店工作五年,她坦言:"疫情反复让堂食生意一落千丈,最后店里只留下本地户籍的员工,我们这些'外地人'自然成了第一批被优化的对象。"这种隐性的就业歧视在疫情期间并不罕见,许多企业在裁员时都采取了类似的"潜规则"。

房租成为压垮许多"北漂"的最后一根稻草,尽管疫情期间北京市出台了租金减免政策,但主要惠及的是国有房产租户,在五环外的城中村,大量私人房东并未跟进这一政策,一位在回龙观租住六年的IT从业者算了一笔账:"每月6500的房租加上生活开支,居家办公期间收入减少30%,实在撑不下去。"像他这样选择离开的技术人才不在少数,直接导致北京互联网行业出现了一波罕见的"人才逆流"现象。

教育资源的争夺战也因疫情加剧,2021年秋季开学季,非京籍学生入学政策进一步收紧,需要提供的证明材料从9项增加到14项,来自山东的李女士一家最终选择回到济南:"连续两年为孩子上学的事奔波,疫情期间手续更难办,实在耗不起了。"北京市教委数据显示,2022年义务教育阶段非京籍学生占比降至15.7%,为近十年最低水平。

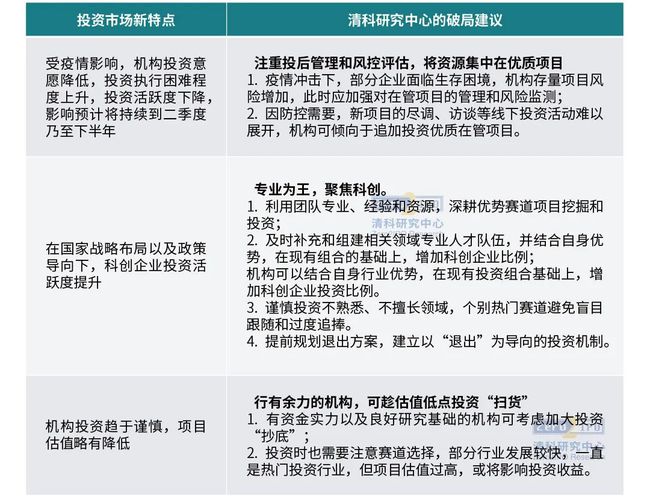

疫情下的北京呈现出奇特的"围城"现象:里面的人想出去,外面的人却步不前,智联招聘发布的《2022年中国城市人才吸引力排名》显示,北京首次跌出前三,而杭州、成都等新一线城市吸引力显著提升,猎头公司Michael Page的调查发现,32%的受访外地人才表示"疫情后不再考虑北上广深",这种心态变化预示着人口流动格局的长期转变。

城市功能疏解政策与疫情效应产生了叠加影响,随着北京市政府东迁通州,大量事业单位和关联企业外迁,再加上疫情催生的远程办公模式,使得"在北京工作"不再必然意味着"在北京生活",来自辽宁的金融从业者陈先生现在每月只来京一周:"其他时间在沈阳家里办公,收入没少多少,生活质量却提高了一大截。"这种新型工作模式正在重塑人们对"北漂"的认知。

人口结构的变化带来了意想不到的城市红利,交通拥堵指数下降、空气质量改善、公共资源紧张缓解...这些变化让留守的北京居民感受到了不一样的都市生活,但另一方面,外卖配送费上涨、家政服务短缺等问题也随之凸显,北京社科院城市问题专家张教授指出:"城市就像生态系统,每个群体都有其不可替代的功能,外地人口减少在短期内可能带来某些便利,但长期看会影响城市活力和创新能力。"

回望这三年,疫情像一把无情的筛子,筛走了那些根基尚浅的追梦者,留下了更具韧性的城市人口结构,那些离开的外地人带走了他们的故事和汗水,而北京则在阵痛中寻找新的平衡点,城市与人从来都是相互塑造的关系,这场"瘦身"运动或许正是北京从规模扩张转向质量提升的转折点,当疫情阴霾逐渐散去,这座城市的魅力不会因人口减少而褪色,反而可能因为更加宜居、多元和包容而焕发新生,毕竟,真正的城市竞争力不在于能容纳多少人,而在于能让多少人实现更好的自己。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~