北京疫情迷雾,科学预测与心理韧性如何共塑未来?

疫情长跑中的北京

2022年11月,北京街头银杏叶金黄灿烂之际,这座城市却迎来了三年来最严峻的疫情考验,单日新增本土感染者突破千例,多个区域实施封控管理,往日熙攘的三里屯、国贸商圈人流量骤减,北京市民的手机里,健康宝弹窗成为日常困扰,核酸检测点前的长队成为城市新景观,面对这场持续近三年的"疫情长跑",一个核心问题萦绕在每个人心头:北京疫情还会持续多久?

第一章:北京疫情现状全景扫描

截至2022年11月中旬,北京本轮疫情已波及全市16个区中的14个,呈现多源输入、多链并行、多点散发的复杂态势,与2020年初疫情和2021年局部散发不同,当前流行的奥密克戎变异株BF.7传播速度更快、隐匿性更强,R0值(基本传染数)高达10-18.6,是原始毒株的5-6倍,北京市疾控中心数据显示,11月前三周新增感染者中,无症状占比达85%,这为疫情监测带来巨大挑战。

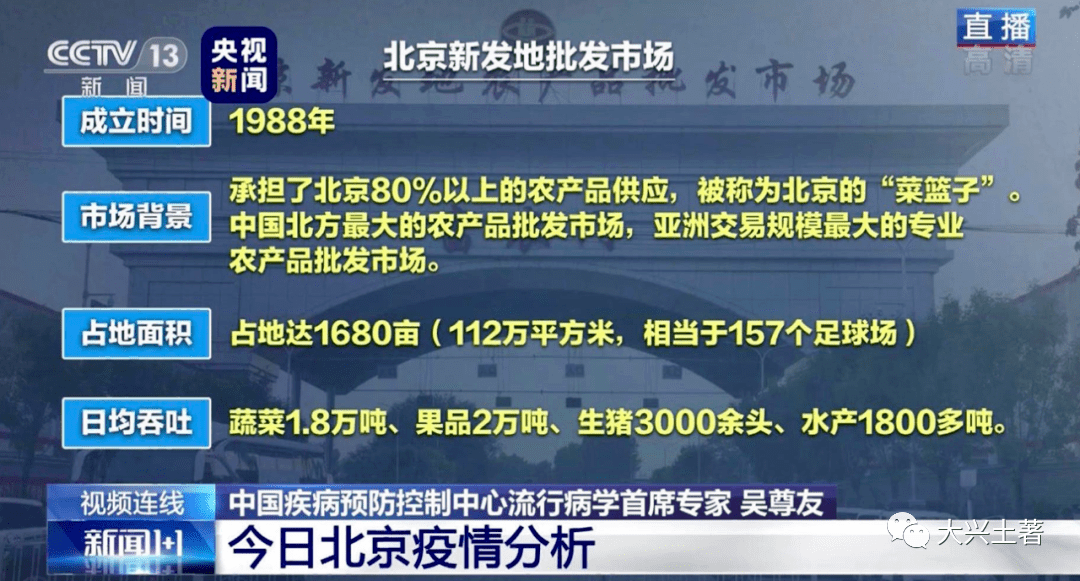

从空间分布看,朝阳区、海淀区、丰台区成为疫情"震中",其中朝阳区单日新增一度占全市半数以上,从传播链条分析,既有城郊批发市场、物流园区等传统高风险场所,也出现了高端写字楼、国际学校等新传播场景,值得注意的是,60岁以上老年人群接种率虽达90%,但加强针接种率仅为65%,成为疫情防控的薄弱环节。

第二章:影响疫情持续时间的多维因素

1 病毒学因素:变异与免疫逃逸的赛跑

奥密克戎变异株的持续进化是影响疫情走向的关键变量,北京大学前沿交叉学科研究院最新研究显示,BF.7变异株在支气管中的复制速度比BA.5快约1.5倍,且对现有疫苗诱导的中和抗体表现出更强的逃逸能力,中国疾控中心病毒所预警,冬季可能出现重组变异株XBB等新威胁,其免疫逃逸能力是BA.5的2倍以上。

2 防控策略:精准与持久的平衡术

北京当前实施的"24小时核酸+健康宝追踪+精准封控"组合策略,在控制疫情扩散方面取得一定成效,清华大学公共健康研究中心模拟显示,若保持现有防控强度,疫情可能在未来4-8周内逐步回落,但该模型同时指出,一旦防控措施放松20%,疫情反弹风险将增加3倍,如何在经济社会正常运行与疫情防控间找到平衡点,成为决定疫情持续时间的重要人为因素。

3 社会心理:防疫疲劳与行为依从性

中国人民大学社会心理学研究所的追踪调查显示,北京市民的防疫配合度从2020年的92%下降至2022年的76%,特别是20-35岁年轻群体中,"防疫疲劳"现象显著,约34%的受访者表示难以持续保持高度防护意识,这种行为变化可能无形中延长疫情传播周期。

4 国际疫情:开放边境的"输入性"压力

随着国际航班逐步恢复,北京作为中国最大国际航空枢纽,面临持续输入风险,首都机场数据显示,11月国际客运航班量已恢复至2019年同期的15%,而病毒检出率却高达3.2%,是2021年同期的2倍,这种"外防输入"压力将持续考验北京的疫情防线。

第三章:科学预测模型与情景分析

1 基于SEIR模型的短期预测

中国科学院自动化研究所采用改进的SEIR(易感-暴露-感染-康复)模型,纳入北京特有的人口流动、疫苗接种和防控措施等参数,得出三种可能情景:

基准情景(维持现有防控):疫情将在未来6-10周(即至2023年1月中旬)达到平台期,单日新增回落至200例以下。

乐观情景(防控升级+加强针加速):流行曲线可能在未来4-6周见顶,春节前实现社会面清零。

悲观情景(出现新变异株+防控松动):疫情可能持续至2023年3月,期间可能出现多波次流行。

2 长期趋势的三种可能路径

路径一(6-12个月):病毒致病性持续减弱,疫苗和特效药普及,疫情逐步过渡为季节性流行病。

路径二(1-2年):出现免疫逃逸能力更强的变异株,导致周期性流行波,需持续更新疫苗。

路径三(2年以上):病毒与人类长期共存,形成类似流感的常态化管理模式。

北京大学医学部专家团队认为,路径一的可能性约为50%,路径二30%,路径三20%。

第四章:国际经验比较与本土化启示

1 亚洲模式:日本、新加坡的参考价值

东京在取消严格限制后,经历了约5个月的调整期才建立新的平衡,其关键举措包括:老年人第四针接种率提升至85%,分级诊疗体系完善,公众自我防护意识强化,新加坡的过渡期约3-4个月,核心经验是提前2个月进行医疗资源扩容和公众沟通,这些经验显示,即使准备充分,疫情过渡期也难以短于3个月。

2 欧美经验:快速开放的代价与教训

英国在取消所有限制后,住院人数在3个月内增长4倍,导致NHS系统持续承压,美国CDC数据显示,完全依靠自然免疫的社区,重复感染率高达15%,这些案例提示,北京的疫情防控需要寻找中间路线。

3 北京的特殊性与应对智慧

作为超大型首都城市,北京具有政治中心、国际交往中心、文化中心的特殊定位,这决定了其疫情防控必须兼顾多重目标,北京采取的"防控措施梯度实施""重要功能区闭环管理""关键行业白名单"等创新做法,正在为特大城市疫情应对探索新路径。

第五章:个体与社会如何应对长周期疫情

1 构建个人防疫韧性系统

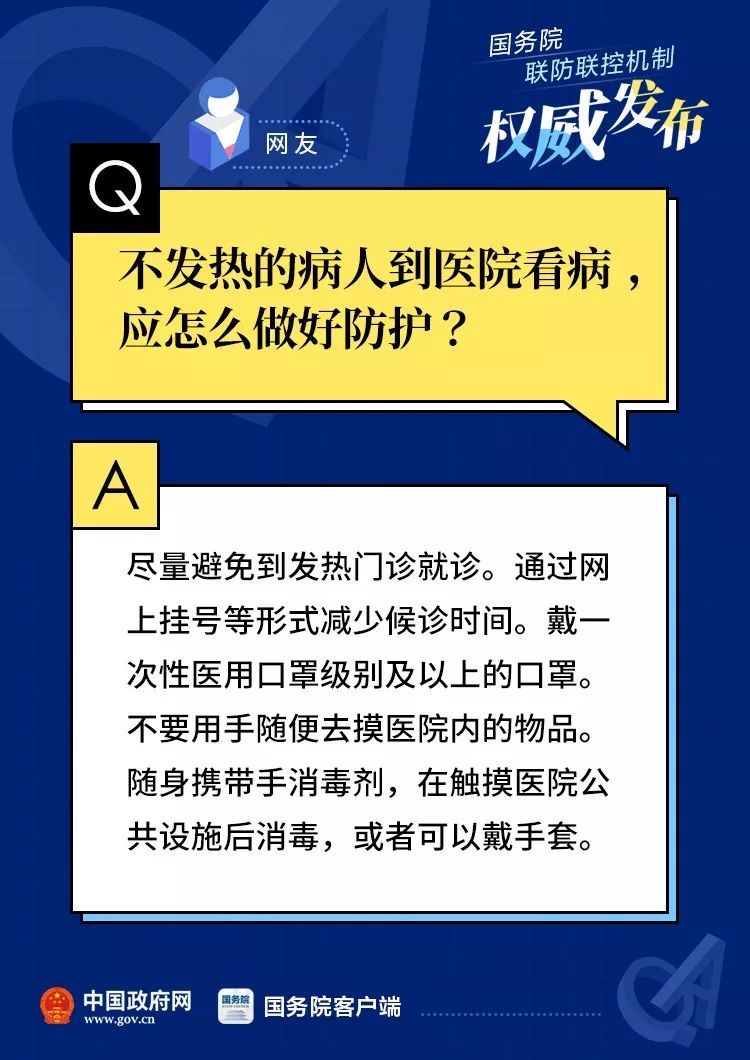

医学专家建议采取"三三制"防护策略:三层防护(口罩+手卫生+社交距离)、三类储备(药物+食品+防疫物资)、三种能力(信息甄别+心理调适+应急处理),特别是针对冬季特点,需注意室内通风与保暖的平衡。

2 企事业单位的持续运营方案

朝阳区某科技公司实施的"三班两运转"模式(员工分为三组,两组现场办公,一组远程,定期轮换)既保证业务连续性,又将感染风险降低60%,这种灵活办公安排可能成为未来数月的常态。

3 特殊人群的重点防护

针对老年人、孕产妇、慢性病患者等群体,北京市已建立"五色管理"体系,按风险等级提供差异化服务,家庭应协助老人完成疫苗全程接种,社区需完善送药上门、远程诊疗等配套服务。

第六章:超越时间预测的深层思考

1 疫情持续时间的社会建构

中国社科院研究员指出,"疫情结束"不仅是流行病学概念,更是社会认知过程,当大多数人心理上适应了与病毒共存的生活方式,并建立相应的风险管理能力时,疫情的社会影响将自然减弱,这个过程可能早于医学意义上的终结。

2 时间感知的相对性

心理学研究发现,人们对疫情持续时间的感知存在显著个体差异,积极参与志愿服务、保持规律生活节奏的人群,时间焦虑感明显低于被动等待者,这意味着调整心态和行为模式,可以主观上"缩短"疫情持续时间。

3 后疫情社会的提前孕育

清华大学社会科学学院提出,与其追问疫情何时结束,不如关注如何在疫情中培育更健康的社会肌体,北京社区涌现的互助小组、数字化公共服务创新、健康生活方式普及等变化,正在悄然塑造着未来社会形态。

在不确定中锚定当下

回到最初的问题——北京疫情还会持续多久?综合科学预测与社会分析,最可能的区间是未来3-18个月逐步过渡到新常态,但比具体时间更重要的是,我们如何在不确定中保持定力,将注意力从被动等待转向主动适应,正如一位朝阳区社区工作者所说:"与其数日子盼结束,不如把每一天都过成值得记住的样子。"这种务实而积极的态度,或许才是应对长周期疫情的最佳策略。

在银杏叶飘落的北京街头,每个人都在书写着自己的疫情故事,这些个体叙事终将汇聚成城市的集体记忆,而时间,会给出所有问题的答案。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~