香港疫情高风险之谜,数据、挑战与未来防控路径

引言:香港的疫情高风险标签从何而来?

2020年新冠疫情暴发以来,香港作为国际金融中心和人口密集的都市,多次被列为“高风险地区”,这一标签的背后,既有客观数据支撑,也受制于独特的城市环境与政策选择,本文将从疫情数据、社会因素、防控措施及国际比较等角度,解析香港是否仍属于高风险地区,并探讨其未来防疫的潜在路径。

数据视角:香港的疫情风险等级

病例数与死亡率

截至2023年,香港累计确诊病例超过200万例(占人口约27%),死亡病例超1.3万例,死亡率一度高达0.6%,远高于新加坡(0.1%)和内地(0.01%),奥密克戎变异株流行期间,香港的感染率更是全球前列,短期内医疗系统濒临崩溃。

高风险的核心指标

世界卫生组织(WHO)将高风险地区的定义归纳为:

- 传播速度(R0值>1.5);

- 医疗资源挤兑(ICU床位使用率>90%);

- 疫苗接种缺口(老年群体接种率不足)。

香港在2022年初的疫情高峰中,三项指标均亮起红灯,尤其是80岁以上老人疫苗接种率仅20%,导致重症率激增。

与全球城市的横向对比

- 新加坡:同样人口密集,但通过分级诊疗和高接种率(95%以上)控制死亡率;

- 纽约:早期重灾区,但通过自然免疫+疫苗覆盖降低风险;

- 香港:受限于疫苗犹豫和医疗资源分配,风险周期更长。

:从数据看,香港在疫情峰值期确属高风险,但动态评估需结合防控进展。

香港成为高风险地区的深层原因

城市环境的“双刃剑”

- 人口密度全球第一(每平方公里超6,700人),公共屋邨、劏房等成为传播温床;

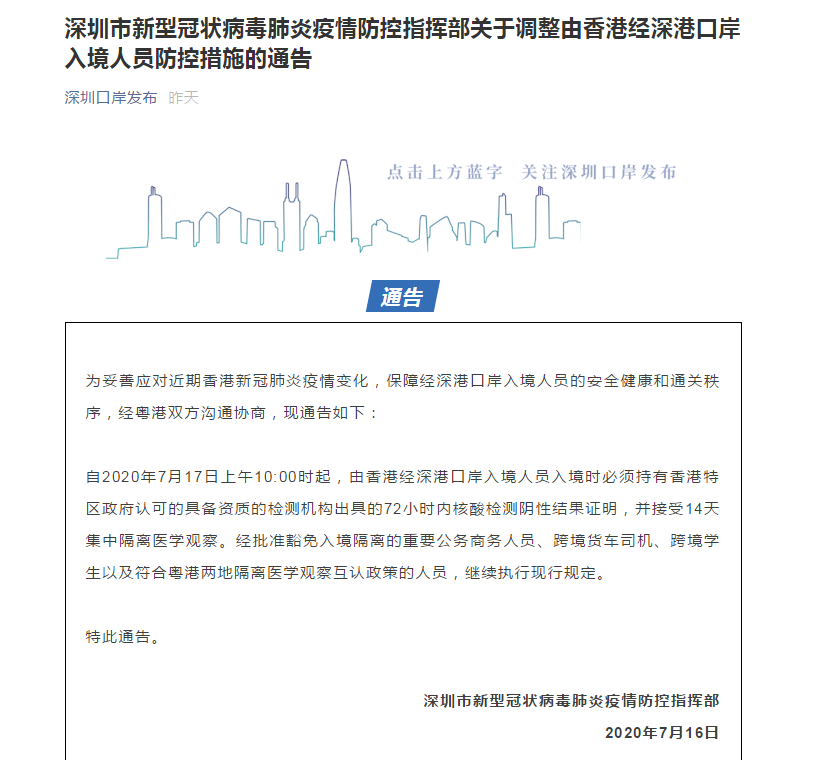

- 国际交通枢纽:2022年前坚持“清零”政策,但境外输入压力持续;

- 老龄化社会:65岁以上人口占比20%,且多患有基础疾病。

社会行为与政策矛盾

- 疫苗犹豫:部分市民对科兴疫苗效力存疑,导致2022年初接种率滞后;

- 防疫疲劳:长达两年的社交限制引发抵触情绪,酒吧、餐厅违规聚集频发;

- 政策摇摆:在“动态清零”与“共存”间反复调整,削弱公众信任。

医疗系统的结构性短板

- 公立医院超负荷:病床使用率长期超过120%,医护人手短缺;

- 分层诊疗失效:轻症患者涌入急诊室,挤占重症资源;

- 物资调配问题:快速抗原检测试剂、抗病毒药物曾出现短缺。

香港的防疫措施是否有效?

成功经验

- 疫苗普及后死亡率下降:2023年80岁以上接种率提升至70%,死亡病例减少90%;

- “疫苗通行证”强制措施:推动第三针接种率突破80%;

- 精准防控尝试:污水监测、围封强检缩小爆发范围。

争议与教训

- “清零”成本过高:2022年全民检测耗费数十亿港元,但未能阻断传播;

- 信息透明度不足:病毒溯源和死亡病例统计标准引发质疑;

- 经济代价:严格的入境隔离导致旅游业萎缩,GDP连续三年负增长。

香港目前仍是高风险地区吗?

2023年的新变化

- 群体免疫形成:估计超90%人口曾感染或接种疫苗;

- 病毒毒性减弱:奥密克戎亚变种致病性降低;

- 医疗系统修复:增设定点医院,抗病毒药物储备充足。

剩余风险点

- 新变异株威胁:XBB等免疫逃逸能力强的毒株可能引发新波峰;

- 长期后遗症负担:约10%康复者报告“长新冠”症状;

- 国际评级影响:部分国家仍将香港列为“高风险”,限制旅客往来。

综合判断:香港已从“极端高风险”降级为“中高风险”,但需警惕冬季反弹。

未来路径:香港如何走出高风险阴影?

短期策略

- 重点人群保护:为养老院、慢性病患者定期接种加强针;

- 分级诊疗优化:通过私营诊所分流轻症,保留公立资源给重症;

- 跨境协调:与内地及国际共享病毒基因组数据。

长期改革

- 医疗体系扩容:增加ICU床位和医护培训投入;

- 公众沟通重塑:用科学数据消除疫苗误解;

- 韧性城市建设:改善劏房通风条件,规划应急方舱医院。

国际角色再定位

香港可凭借科研能力(如港大病毒学研究)和金融优势,成为全球防疫合作的枢纽,而非被动承受风险的“孤岛”。

风险与机遇并存的香港

疫情是一面镜子,照出香港的脆弱,也折射其韧性,从数据看,香港的风险等级正逐步降低,但彻底“脱险”需依赖系统性改革,这座城市的未来,不仅关乎公共卫生,更是一场关于社会治理、国际定位与市民信心的深层考验。

(全文约1,800字)

注:本文数据截至2023年9月,后续需根据疫情发展更新。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~